「伯母」「叔母」「小母」――すべて「おば」と読むこれらの言葉、正しく使い分けられていますか?

日常会話では「おばさん」とひらがなで済ませることが多いですが、結婚式の招待状や年賀状、正式な書類を書くときに「あれ、どっちの漢字だっけ?」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。

実は、この3つの言葉は意味が全く異なり、間違えると失礼になることもあります。

特に冠婚葬祭の席や相続関係の書類では、正確な表記が求められます。

「父の妹だから伯母?それとも叔母?」

と混乱してしまうのも無理はありません。

この記事では、「伯母」「叔母」「小母」の違いを一覧表で分かりやすく比較し、使い分けのポイントを具体的な例文とともに徹底解説します。

覚えやすい語呂合わせや、間違えやすいポイントの注意点も紹介していますので、これを読めば二度と迷うことはありません。

正しい日本語を使いこなして、自信を持って手紙や書類を書けるようになりましょう。ぜひ最後までご覧ください。

「伯母」・「叔母」・「小母」の違いとは?

同じ「おば」という読み方でも、「伯母」「叔母」「小母」では意味が全く異なります。

実は、これらの使い分けは親族関係や年齢によって決まっており、間違えると失礼になることもあります。

特に冠婚葬祭の席や正式な書類では、正しく使い分けることが大切です。

ここでは、それぞれの言葉の違いと使い分けのポイントを分かりやすく解説します。

「伯母」「叔母」「小母」はすべて「おば」と読む

「伯母」「叔母」「小母」は、どれも「おば」と読みます。読み方は同じでも、漢字が違うだけで意味が大きく変わるため、注意が必要です。

「伯母」と「叔母」は、どちらも親族を表す言葉ですが、対象となる人物の年齢関係で使い分けます。

一方、「小母」は親族ではなく、近所の年上の女性など、血縁関係のない人を指すときに使う言葉です。

日常会話では「おばさん」とひらがなで表記することが多いですが、正式な場面では漢字で書き分けることが求められます。

例えば、結婚式の招待状や葬儀の芳名帳、戸籍に関する書類などでは、正しい漢字を使うことがマナーとされています。

また、「おば」という言葉自体が親しみを込めた呼び方なので、目上の方に対して使う場合は「伯母様」「叔母様」のように敬称をつけるのが一般的です。

友人との会話では「うちの伯母がね」と気軽に使えますが、フォーマルな場では言葉選びに気を配りましょう。

「伯母」と「叔母」と「小母」の基本的な違いを一覧表で比較

3つの「おば」の違いを、分かりやすく表にまとめました。

| 漢字 | 読み方 | 意味 | 関係性 | 使用場面 |

|---|---|---|---|---|

| 伯母 | おば | 父母の姉 | 血縁あり(親の姉) | 親族紹介、冠婚葬祭 |

| 叔母 | おば | 父母の妹 | 血縁あり(親の妹) | 親族紹介、冠婚葬祭 |

| 小母 | おば | 親族以外の年上女性 | 血縁なし | 近所の人、他人 |

この表を見ると分かるように、「伯母」と「叔母」の違いは「姉か妹か」という点だけです。

自分の父や母より年上なら「伯母」、年下なら「叔母」となります。

一方、「小母」は血縁関係がない点が大きく異なります。

近所の優しいおばさんや、よく行くお店の女性店主など、親族ではない年上の女性を親しみを込めて呼ぶときに使います。

ただし、現代では「小母」という漢字表記はほとんど使われず、ひらがなで「おばさん」と書くことが一般的です。

昔の文学作品などでは見かけることがありますが、日常生活で使う機会は少ないでしょう。

どんなときに使い分ける?年齢・関係性で判断するポイント

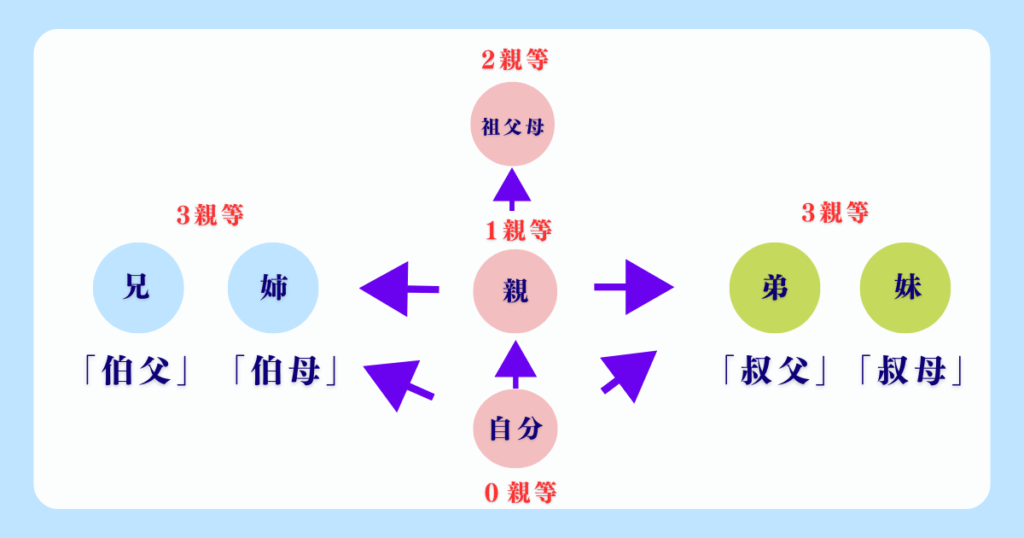

「伯母」と「叔母」の使い分けで迷ったときは、次のポイントで判断しましょう。

判断基準は「自分の親との年齢関係」

- 父や母より年上の姉妹 → 伯母

- 父や母より年下の姉妹 → 叔母

具体例で考えてみましょう。

あなたの母に姉が一人、妹が二人いるとします。

母の姉は「伯母」、母の二人の妹は「叔母」となります。

父の兄弟姉妹についても同じ考え方です。

会社の同僚が「父の妹の結婚式に出席する」と話していたとき、招待状の宛名を「伯母」と書いてしまったそうです。

後で間違いに気づいて慌てて書き直したと言っていました。

父の妹なので正しくは「叔母」ですね。

また、親の年齢を正確に知らない場合もあります。

そんなときは、直接本人や他の親族に確認するのが確実です。

「お母さんとお姉さん、どっちが年上?」と聞けば簡単に分かります。

ちなみに、「大伯母(おおおば)」「大叔母(おおおば)」という言葉もあります。

これは祖父母の姉妹を指す言葉で、やはり年齢関係で使い分けます。

「伯母」「叔母」と同じように、父母の姉妹にも「伯父」と「叔父」という使い分けがあります。

基本的な考え方は「伯母」「叔母」と同じですが、冠婚葬祭などの正式な場面では特に注意が必要です。

📖 あわせて読みたい

「伯父」と「叔父」の違いについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事で徹底解説しています。

👉「伯父」と「叔父」の違いを徹底比較!意味や使い分・英語表現を例文付きで解説

「伯母(おば)」の意味と使い方

「伯母」は、自分の父または母の姉を指す言葉です。

親族関係を正確に表現する際に使われ、特に正式な書類や冠婚葬祭の場面では欠かせない表記となります。

日常会話ではひらがなで「おば」と言うことが多いですが、文章で書くときや改まった場では「伯母」という漢字を使うことで、相手との関係性を明確に示すことができます。

ここでは、「伯母」の具体的な使い方や場面別の例文を紹介します。

「伯母」とは?母や父の姉を指す言葉

「伯母」とは、自分の父親の姉、または母親の姉のことを指します。

つまり、親の兄弟姉妹の中で「姉」にあたる人が「伯母」です。

漢字の「伯」には「年長者」「目上」という意味があり、古くから年上の親族を表す際に使われてきました。

そのため、父母より年上の姉妹を「伯母」と呼ぶのです。

- 父の姉 → 伯母

- 母の姉 → 伯母

- 父にも母にも姉がいる場合は、両方とも伯母

例えば、あなたの母親が三姉妹の次女だとします。

その場合、母の上の姉が「伯母」となります。

逆に母が長女であれば、母には姉がいないため「伯母」は存在しないことになります。

友人が「父の姉が海外に住んでいる」という話をしていたときに、「それって伯母さんだね」と言ったら、「そうなんだ、知らなかった!」と驚いていました。

意外と正しい使い分けを知らない人も多いようです。

また、伯母の夫は「伯父(おじ)」と呼びます。

こちらも「伯」という字を使って、年齢関係を表現します。

家系図を書くときなどは、これらの漢字を正しく使うことで関係性が一目で分かります。

「伯母」を使う場面と例文(挨拶・会話・文書)

「伯母」という言葉は、主に次のような場面で使います。

日常会話での例文

- 「週末、伯母の家に遊びに行くんだ」

- 「伯母が誕生日プレゼントを送ってくれた」

- 「伯母は料理がとても上手なんだよ」

手紙やメールでの例文

- 「先日は伯母様にお世話になり、ありがとうございました」

- 「伯母の還暦祝いに家族で集まることになりました」

- 「伯母が入院したと聞き、心配しております」

正式な書類・文書での例文

- 結婚式の招待状:「伯母 田中花子」

- 葬儀の受付:「故人の伯母」

- 家系図:「父の姉(伯母)」

特に冠婚葬祭では、正しい漢字を使うことが重要です。

結婚式の席次表や香典の芳名帳などで「伯母」と「叔母」を間違えると、親族関係が正確に伝わらないことがあります。

知人が祖母の葬儀の手伝いをしたとき、受付名簿に「叔母」と書かれた方がいたそうです。

しかし実際には祖母の姉だったため、本来は「大伯母」と書くべきでした。こうした間違いは意外と多いようです。

また、「伯母さん」と呼ぶときは、「さん」をつけることで親しみと敬意を表現できます。

会話では「伯母ちゃん」と愛称で呼ぶ家庭もありますが、書き言葉では「伯母」または「伯母様」とするのが一般的です。

「伯母」の英語表現と使い方(例:my aunt)

英語で「伯母」を表現する場合は「aunt(アント)」という単語を使います。

実は英語では「伯母」と「叔母」の区別がなく、どちらも「aunt」で表現します。

基本的な英語表現

- my aunt:私の伯母(叔母)

- my father's sister:父の姉(伯母)

- my mother's older sister:母の姉(伯母)

日本語のように一語で「年上か年下か」を区別できないため、詳しく説明したいときは「older sister(姉)」や「younger sister(妹)」という言葉を加えます。

英語での使用例

- "I'm visiting my aunt this weekend."(週末、伯母の家を訪ねます)

- "My aunt lives in Tokyo."(私の伯母は東京に住んでいます)

- "This is a gift from my aunt."(これは伯母からのプレゼントです)

海外で親族を紹介するときに、「これは父の姉だから、英語ではどう説明すればいいのかな」と悩んだことがある人もいるでしょう。

そんなときは「my father's older sister」と言えば、年齢関係まで正確に伝わります。

会社の同僚が海外出張中に「aunt」という言葉を使ったら、相手に「お母さんの妹?それともお姉さん?」と聞かれて困ったそうです。

英語では区別がないため、詳しく知りたい相手には追加説明が必要になります。

ちなみに、伯母の夫である「伯父」も英語では「uncle(アンクル)」です。

こちらも「伯父」と「叔父」の区別はありません。

国際結婚の増えた現代では、こうした言語の違いを理解しておくと便利です。

「叔母(おば)」の意味と使い方

「叔母」は、自分の父または母の妹を指す言葉です。

「伯母」が親の姉を表すのに対して、「叔母」は親の妹を表します。

この使い分けは、年齢という明確な基準があるため、一度覚えてしまえば間違えることはありません。

冠婚葬祭や正式な書類では特に重要な表記となるため、正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、「叔母」の具体的な意味や使い方、そして「伯母」との違いを例文とともに解説します。

「叔母」とは?母や父の妹を指す言葉

「叔母」とは、自分の父親の妹、または母親の妹のことを指します。

親の兄弟姉妹の中で「妹」にあたる人が「叔母」です。

漢字の「叔」には「年下」「若い」という意味があり、父母より年下の姉妹を表す際に使われます。

具体的には次のような関係性です。

- 父の妹 → 叔母

- 母の妹 → 叔母

- 父にも母にも妹がいる場合は、両方とも叔母

例えば、あなたの父親が長男で、下に妹が二人いるとします。

その場合、父の二人の妹は両方とも「叔母」となります。

母が末っ子で、上に姉しかいなければ、母の側には「叔母」は存在しません。

友人が「母の妹の結婚式に出席する」と話していたとき、招待状の返信はがきに「伯母」と書いてしまい、母に指摘されて恥ずかしかったと言っていました。

母の妹なので正しくは「叔母」ですね。こうした間違いは意外とよくあります。

また、叔母の夫は「叔父(おじ)」と呼びます。

こちらも「叔」という字を使って、年齢関係を明確にします。

親族表を作成する際には、これらの表記を正確に使うことで、家族構成が分かりやすくなります。

「叔母」を使う場面と例文(冠婚葬祭・紹介文など)

「叔母」という言葉は、特に正式な場面で重要になります。

具体的な使用例を見ていきましょう。

冠婚葬祭での例文

- 結婚式の招待状:「叔母 山田春子様」

- 葬儀の芳名帳:「故人の叔母」

- 法事の案内状:「叔母が法要の準備をしてくれました」

親族紹介での例文

- 「こちらは父の妹で、私の叔母にあたります」

- 「叔母は看護師として働いています」

- 「叔母家族とは毎年お正月に会います」

手紙・メールでの例文

- 「叔母様のご厚意に甘えて、週末お邪魔させていただきます」

- 「叔母が病気と聞き、お見舞いに伺いたいと思います」

- 「叔母の出産祝いに何を贈ろうか悩んでいます」

特に結婚式では席次表や招待状で親族関係を明記することが多く、「叔母」と「伯母」を正しく使い分けることが求められます。

間違えると、親族同士で「あれ?」となることもあります。

知人が結婚式の準備をしていたとき、席次表で父の妹を「伯母」と書いてしまったそうです。

印刷前に気づいて修正できましたが、そのまま印刷していたら親族に指摘されて恥ずかしかったと話していました。

また、相続や戸籍に関する手続きでも、正確な続柄を記載する必要があります。

こうした公的な書類では、「おば」とひらがなで書くことはできず、必ず「叔母」または「伯母」と漢字で書かなければなりません。

「伯母」との違いを例文で比較して理解

「伯母」と「叔母」の違いを、具体的な例文で比較してみましょう。

同じ家族でも使い分けが必要な例

- 父には姉と妹がいる場合

- 「伯母の田中さんは医者をしています」(父の姉)

- 「叔母の鈴木さんは教師をしています」(父の妹)

年齢で判断する例

- 母が三姉妹の次女の場合

- 「伯母(母の姉)が海外から帰国しました」

- 「叔母(母の妹)が来月結婚します」

間違えやすいパターン

❌「父の妹である伯母」→ ⭕「父の妹である叔母」

❌「母の姉である叔母」→ ⭕「母の姉である伯母」

このように、親との年齢関係だけで判断できるため、とてもシンプルです。

「姉=伯母」「妹=叔母」と覚えておけば間違えません。会社の先輩が年賀状を書いていたとき、「父の姉だから叔母さん宛て…あれ、これで合ってる?」と迷っていました。

正しくは「伯母」ですね。漢字の違いは小さいですが、意味は大きく異なります。

また、複数の伯母・叔母がいる場合は、名前を添えて区別します。

- 「伯母の花子さん」「叔母の春子さん」

- 「父方の叔母」「母方の伯母」

家族構成によっては、伯母が複数いたり、叔母だけがいたりと様々です。

それぞれの関係性を正確に理解して使い分けることで、親族間のコミュニケーションもスムーズになります。

「小母(おば)」の意味と使われ方

「小母」は、「伯母」「叔母」とは異なり、血縁関係のない年上の女性を親しみを込めて呼ぶときに使う言葉です。

現代ではほとんど使われなくなった表記ですが、昔の文学作品や手紙などで見かけることがあります。

親族を表す「伯母」「叔母」とは全く意味が違うため、混同しないように注意が必要です。

ここでは、「小母」の本来の意味や使われ方、そして現代であまり使われなくなった理由について解説します。

「小母」とは?親族以外の年上女性を指す表現

「小母」とは、血縁関係のない年上の女性を親しみを込めて呼ぶときに使う言葉です。

近所の優しいおばさんや、よく知っている年上の女性などを指します。

漢字の「小」には「親しい」「身近な」という意味があり、親族ではないけれど親しい関係の年上女性を表現する際に使われてきました。

昭和初期から中期にかけては、文章の中でよく使われていた表記です。

具体的には次のような人を指します。

- 近所に住む親しい年上の女性

- 商店街でよく会う女性店主

- 親の友人で親しくしている年上の女性

- 子どもの頃からお世話になっている地域の女性

例えば、「隣の小母さんが野菜をくれた」「駄菓子屋の小母さんが優しい」といった使い方をします。

あくまで他人ですが、親族のように親しい間柄というニュアンスがあります。

ただし、現代ではこの「小母」という漢字表記はほとんど見かけません。

代わりにひらがなで「おばさん」と書くことが一般的です。

古い小説や昔の日記などで目にすることはありますが、今では使う機会がほとんどない表現と言えるでしょう。

友人の祖母が残していた古い日記に「向かいの小母さん」という表記があり、「これって誰のこと?親戚?」と混乱したそうです。

調べてみたら近所の方のことで、「小母」が他人を指す言葉だと初めて知ったと話していました。

「小母さん」「おばさん」との使い分け方

「小母さん」と「おばさん」は、現代ではほぼ同じ意味で使われますが、表記の違いによって微妙なニュアンスの差があります。

「小母さん」の特徴

- 漢字表記で、やや古風な印象

- 文学作品や昭和の文章でよく使われた

- 特定の親しい年上女性を指すニュアンス

- 現代ではほとんど使われない

「おばさん」の特徴

- ひらがな表記で、現代的

- 日常会話で最も一般的

- 不特定の年上女性にも使える

- 親しみやすく柔らかい印象

使い分けの例

- 昔の文章:「小母さんは優しく微笑んだ」

- 現代の文章:「近所のおばさんに挨拶した」

- 会話:「あのおばさん、いつも元気だよね」

現代では、他人の年上女性を呼ぶときは基本的にひらがなの「おばさん」を使います。

「小母さん」という漢字表記は、古い時代の雰囲気を出したいときや、文学的な表現をしたいとき以外はほとんど使いません。

ただし、「おばさん」という呼び方自体が失礼に感じられる場合もあります。

特に面と向かって「おばさん」と呼ぶのは避けたほうが無難です。

- 「すみません」「あの」など別の呼びかけを使う

- 名前が分かれば「○○さん」と呼ぶ

- お店なら「店長さん」など役職で呼ぶ

知人が商店街で「おばさん、これください」と言ったら、店主に少し嫌な顔をされたそうです。

その後は「すみません」と呼びかけるようにしたと反省していました。

年齢を意識させる呼び方は、相手によっては失礼になることがあります。

「小母」の使い方と注意点(現代ではあまり使われない理由)

「小母」が現代であまり使われなくなった理由はいくつかあります。

使われなくなった主な理由

- 時代背景の変化

- 昭和時代は地域コミュニティが強く、近所付き合いが盛んだった

- 現代は隣人との関係が希薄になり、「親しい近所のおばさん」という存在自体が少なくなった

- 言葉の簡略化

- わざわざ漢字で書く必要性が薄れた

- ひらがなの「おばさん」で十分意味が通じる

- スマートフォンやパソコンでの入力でも、ひらがなのほうが楽

- 失礼にあたる可能性

- 年齢を意識させる表現として敬遠される

- 「おばさん」という呼び方自体がデリケートになった

- より丁寧な呼び方が求められるようになった

現代で見かける場面

- 昭和を舞台にした小説や映画

- 古い日記や手紙

- 文学的な表現を使いたいとき

会社の同僚が古い日本文学を読んでいて、「小母さん」という表記が何度も出てくるので「これって伯母さんの間違い?」と思ったそうです。

調べてみて他人を指す言葉だと知り、「昔はこんな表現があったんだ」と驚いていました。

使う際の注意点

もし「小母」という表記を使う場合は、次の点に注意しましょう。

- 創作物や時代を表現したいとき以外は避ける

- 現代の文章では「おばさん」とひらがなで書くのが無難

- 実際に相手を呼ぶときは「おばさん」も避け、別の呼び方を選ぶ

結論として、「小母」は歴史的な表記として知っておくことは有意義ですが、実際に使う機会はほとんどありません。

「伯母」「叔母」との混同を避けるためにも、血縁関係のない年上女性には「おばさん」とひらがなで表記するのが現代のスタンダードです。

「伯母」「叔母」「小母」の使い分けを覚えるコツ

「伯母」「叔母」「小母」の使い分けは、漢字の成り立ちや意味を理解することで、より覚えやすくなります。

それぞれの漢字には古くからの意味があり、その由来を知ることで「なぜこの漢字を使うのか」という疑問が解消されます。

また、覚えやすい語呂合わせやコツを使えば、迷ったときにすぐ思い出せるようになります。

ここでは、漢字の語源から実践的な覚え方まで、分かりやすく解説します。

「伯」「叔」「小」それぞれの漢字の意味と成り立ち

それぞれの漢字には、古代中国から伝わる深い意味があります。

この語源を理解すると、使い分けがスムーズになります。

「伯」の意味と成り立ち

- 「伯」は「人(にんべん)」と「白」から成る漢字

- 「白」には「長い」「先」という意味があり、「年長者」「第一の」を表す

- 古代中国では兄弟の順番を「伯・仲・叔・季」で表し、「伯」は長男を意味した

- そこから転じて「年上の親族」を表すようになった

- 例:伯爵(最上位の爵位)、伯仲(優劣がつけがたいこと)

つまり、「伯母」の「伯」には「年上」「先に生まれた」という意味が込められており、父母の姉を指すのに使われるのです。

「叔」の意味と成り立ち

- 「叔」は「又(手)」と「尗(まめ)」から成る漢字

- 「小さい」「若い」「末の」という意味を持つ

- 古代中国の兄弟順位では「叔」は三男、「季」は末っ子を表した

- そこから「年下の親族」を表すようになった

- 例:叔父、叔世(後世)

「叔母」の「叔」には「年下」「後から生まれた」という意味があり、父母の妹を指すのに適しているわけです。

「小」の意味と成り立ち

- 「小」は小さなものを表す象形文字

- 「小さい」だけでなく「親しい」「身近な」という意味もある

- 血縁ではないが身近な存在を表す

- 例:小姓(側近)、小間使い(身近で働く人)

「小母」の「小」は、血縁関係はないけれど身近で親しい年上女性を表現するために使われました。

友人が漢字検定の勉強をしていたとき、「伯」と「叔」の違いが覚えられなくて困っていたそうです。

でも語源を知ってから「伯は年上、叔は年下」とすんなり頭に入ったと話していました。

簡単に覚えられる!「伯母・叔母・小母」の語呂合わせ

語呂合わせや覚え方のコツを使えば、使い分けで迷うことがなくなります。

基本の覚え方

- 「伯」は「はく」→「ハクション!」→「ハ(は)」が先=姉

- 「は」行が先に来るから年上(姉)

- 「叔」は「しゅく」→「宿(しゅく)」→「後から泊まる」=妹

- 後から来るイメージで年下(妹)

- 「アイウエオ順」で覚える

- 「は(伯)」は「し(叔)」より先=伯母が年上

- あいうえお順で前に来るほうが年上

- 画数で覚える

- 「伯」(7画)<「叔」(8画)

- 画数が少ないほうが年上=伯母

シチュエーション別の覚え方

結婚式や葬儀の前に確認する方法

- 「お母さん(お父さん)より年上?年下?」と直接聞く

- 年上なら「伯母」、年下なら「叔母」

書くときの確認ポイント

- 迷ったら「姉か妹か」を考える

- 姉=伯、妹=叔

子どもに教えるときの覚え方

- 「『は・ば・ぱ』のほうが先だから、伯母さんは年上だよ」

- 「『しゅく』は『宿題』の『宿』。後回しだから妹だよ」

会社の後輩が「いつも伯母と叔母を間違える」と悩んでいたので、「『は』が先、『し』が後って覚えたら?」とアドバイスしたら、それから一度も間違えなくなったそうです。

シンプルな覚え方ほど効果的です。

間違えやすいポイント

- 「父の妹」→感覚的に「伯母」と書きたくなるが、実は「叔母」

- 「母の姉」→「年上」だから正しく「伯母」

最初は迷うこともありますが、何度か使っているうちに自然と身につきます。

似た言葉との混同を防ぐポイント

「おば」という読み方が同じため、似た言葉と混同しやすいケースがあります。

間違えないためのポイントを押さえておきましょう。

よくある間違いパターン

1.「伯母」と「叔母」を感覚で使ってしまう

❌ 印象で「この人は伯母っぽい」と判断する

⭕ 必ず親との年齢関係で判断する

2.「祖母(そぼ)」との混同

-

- 「祖母」=おばあさん(祖父母の女性側)

- 「伯母・叔母」=おば(父母の姉妹)

- 読み方が似ているので注意

3.「小母」を親族と勘違い

-

- 「小母」は血縁関係のない他人

- 「伯母・叔母」は血縁関係のある親族

- まったく別の意味なので混同しない

間違いを防ぐチェックリスト

書く前に確認すべきポイント:

□ その人は親の姉?妹?

□ 親より年上?年下?

□ 血縁関係はある?ない?

知人が年賀状を書いていて、父の妹に「伯母様」と書いて出してしまったそうです。

後で気づいて恥ずかしかったと言っていました。

書く前に一度立ち止まって確認する習慣をつけると、こうしたミスは防げます。

似た漢字との区別

- 「伯」と「白」:「にんべん」があるかないか

- 「叔」と「淑」:「さんずい」があるかないか

- 手書きするときは特に注意

デジタル入力での注意点

スマートフォンやパソコンで「おば」と入力すると、変換候補に複数の漢字が出てきます。

- 伯母

- 叔母

- 小母

- 阿婆(これは別の意味)

正しいものを選ぶために、変換前に意味を確認する癖をつけましょう。

特に急いでいるときは、無意識に間違った漢字を選んでしまうことがあります。

友人がメールで「叔母が入院しました」と書こうとしたら、予測変換で「伯母」が最初に出てきて、そのまま送信してしまったそうです。

相手は親族なので意味は通じましたが、正確さを欠いてしまったと反省していました。

例文でわかる!「伯母・叔母・小母」の正しい使い方

実際の場面でどのように使い分けるかを、具体的な例文で確認することが大切です。

日常会話、手紙やメール、ビジネス文書など、シチュエーションによって表現の仕方も変わってきます。

特に正式な場面では、正しい漢字を使うことが相手への敬意を示すことにもつながります。

ここでは、さまざまな場面での使い分け例を紹介し、実践的な使い方を身につけられるよう解説します。

日常会話での使い分け例

日常会話では、ひらがなで「おば」と言うことが多いですが、文脈によって漢字を意識することも重要です。

家族との会話

- 「今度の週末、伯母さんの家に遊びに行くんだ」(父の姉の家)

- 「叔母さんから誕生日プレゼントが届いたよ」(母の妹から)

- 「伯母ちゃんの作る料理、いつも美味しいよね」(親しみを込めて)

- 「叔母さんの結婚式、いつだっけ?」(父の妹の結婚式)

友人との会話

- 「うちの伯母が海外に住んでてさ」(母の姉の話)

- 「叔母が看護師だから、健康相談できて助かる」(父の妹の話)

- 「伯母の家に泊まりに行ったとき、面白い話を聞いたよ」

- 「叔母さん、めっちゃ若く見えるんだよね」

子どもへの説明

- 「この人はパパの妹だから、あなたの叔母さんだよ」

- 「ママの姉さんだから、伯母さんって呼ぶんだよ」

- 「おばあちゃんの娘で、ママより年上だから伯母さんね」

会話では「おばさん」とひらがなで言うことがほとんどですが、頭の中では「伯母か叔母か」を意識しておくと、いざ書くときに迷いません。

友人が子どもに「このおばさん誰?」と聞かれて、「パパの妹だから叔母さんだよ」と説明したら、子どもが「叔母ってなに?」と興味を持ったそうです。

そこから家族の関係を教える良い機会になったと話していました。

近所の人についての会話

- 「隣のおばさんが野菜をくれたよ」(小母=他人、現代ではひらがな)

- 「商店街のおばさん、いつも元気だよね」(小母=他人、現代ではひらがな)

他人の年上女性については「おばさん」とひらがなで表現するのが現代の一般的な使い方です。

「小母」という漢字は使いません。

手紙・メール・挨拶文での使い分け例

文章で書く場合は、正しい漢字を使うことが重要になります。

特に手紙やメールでは、相手への敬意を示すためにも正確な表記を心がけましょう。

年賀状・暑中見舞いでの例文

- 「伯母様、新年あけましておめでとうございます」(父の姉へ)

- 「叔母さん、今年もよろしくお願いします」(母の妹へ)

- 「伯母さんご夫婦にはいつもお世話になっております」

- 「叔母様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます」

お礼状での例文

- 「先日は伯母様より素敵なお品をいただき、誠にありがとうございました」

- 「叔母さんにはいつも温かく見守っていただき、感謝しております」

- 「伯母様のお心遣いに、家族一同大変喜んでおります」

お見舞いのメール

- 「叔母様がご入院されたと伺い、心配しております。一日も早いご回復をお祈りしております」

- 「伯母さん、お加減はいかがでしょうか。お大事になさってください」

- 「叔母様のご病状をお聞きし、お見舞いに伺いたいと存じます」

近況報告のメール

- 「伯母さん、お久しぶりです。元気に過ごしています」

- 「叔母様、先日は楽しい時間をありがとうございました」

- 「伯母さんに教えていただいたレシピ、作ってみました」

会社の同僚が叔母にお礼のメールを送るとき、「伯母様」と書いてしまい、送信後に気づいて慌てて訂正メールを送ったそうです。

「いつも『おばさん』って呼んでるから、どっちの漢字か分からなくなっちゃって」と笑っていましたが、正式な文章では正確さが求められます。

お祝いの手紙

- 「叔母様、ご結婚おめでとうございます」(父の妹の結婚)

- 「伯母さん、還暦おめでとうございます」(母の姉の還暦)

- 「叔母様のご出産、心よりお喜び申し上げます」

手紙やメールでは「様」をつけることで、より丁寧な印象になります。

親しい間柄なら「さん」でも問題ありませんが、改まった内容の場合は「様」を使うのが無難です。

ビジネス文書やフォーマルな場での正しい使い方

正式な書類や冠婚葬祭では、正確な表記が特に重要です。

間違えると失礼にあたることもあるため、注意が必要です。

結婚式関連の書類

招待状の宛名:

- 「伯母 田中花子様」(父の姉)

- 「叔母 山田春子様」(母の妹)

席次表での表記:

- 「新郎伯母 鈴木梅子」(父の姉)

- 「新婦叔母 佐藤桜子」(母の妹)

芳名帳:

- 「伯母として参列 高橋秋子」

- 「叔母 中村冬美」

葬儀・法事関連の書類

受付名簿:

- 「故人の伯母」(父または母の姉)

- 「故人の叔母」(父または母の妹)

香典袋の記帳:

- 「伯母 ○○○○」

- 「叔母 ○○○○」

弔電の差出人:

- 「伯母一同」

- 「叔母 ○○より」

戸籍・相続関連の書類

続柄の記載:

- 「被相続人の伯母」(父母の姉)

- 「被相続人の叔母」(父母の妹)

家系図:

- 「父の姉(伯母)田中花子」

- 「母の妹(叔母)山田春子」

知人が祖父の相続手続きをしていたとき、書類に「叔母」と書くべきところを「伯母」と記入してしまい、役所で訂正を求められたそうです。

「たった一文字の違いだけど、法的書類では正確さが命だって痛感した」と話していました。

会社での親族紹介

慶弔見舞金の申請:

- 「伯母の葬儀につき、忌引休暇を申請いたします」

- 「叔母の結婚式出席のため、休暇をいただきたく存じます」

親族紹介:

- 「父の姉にあたる伯母が経営する会社です」

- 「母の妹である叔母が勤務しております」

その他フォーマルな場面

履歴書・エントリーシート(緊急連絡先):

- 「伯母 田中花子」

- 「叔母 山田春子」

保証人欄:

- 「伯母 ○○○○」(父の姉)

- 「叔母 ○○○○」(母の妹)

友人が賃貸契約の保証人欄に「伯母」と書こうとしたとき、「あれ、お母さんの妹だから叔母だ」と気づいて書き直したそうです。

公的な書類では、訂正印を押す手間が増えるので、最初から正確に書くことが大切です。

間違いを防ぐポイント

- 書く前に必ず「親の姉か妹か」を確認する

- 不明な場合は家族に聞く

- 重要書類は下書きやコピーで確認してから清書する

- 訂正が必要になった場合は、速やかに対応する

正式な場面では、たった一文字の違いが重要な意味を持ちます。

日頃から正しい使い分けを意識しておくことで、いざというときに慌てずに済みます。

「伯母」「叔母」「小母」に関するよくある質問

「伯母」「叔母」「小母」の使い分けについて、多くの人が抱く疑問や不安があります。

特に「おばさん」との違いや、間違えて使った場合の失礼の度合いなど、実際の場面で迷うポイントは少なくありません。

また、複数の伯母や叔母がいる場合の使い分けなど、家族構成によっても疑問が生まれます。

ここでは、よくある質問に分かりやすく答えていきます。

「おばさん」と「伯母・叔母」は同じ意味?

「おばさん」と「伯母・叔母」は基本的に同じ人を指しますが、使い方や場面によって違いがあります。

「おばさん」の特徴

- ひらがな表記で、カジュアルな印象

- 日常会話で最もよく使われる

- 親族・他人どちらにも使える

- 「伯母」「叔母」「小母」すべてを含む広い意味

「伯母・叔母」の特徴

- 漢字表記で、フォーマルな印象

- 文章や正式な書類で使われる

- 親族のみを指す(血縁関係あり)

- 年齢関係を明確に区別する

使い分けの具体例

会話では「おばさん」:

- 「今度おばさんの家に行くんだ」

- 「おばさんが遊びに来るって」

- 「おばさん、元気?」

文章では「伯母・叔母」:

- 「伯母様にお世話になりました」(手紙)

- 「叔母が入院しました」(メール)

- 「伯母 田中花子」(招待状)

他人を指す場合

- 親族以外の年上女性 → 「おばさん」(ひらがな)

- 現代では「小母」という漢字は使わない

- 「近所のおばさん」「お店のおばさん」など

友人が「おばさんって言葉、親戚にも他人にも使えるから便利だけど、手紙を書くときはどの漢字を使えばいいか迷う」と言っていました。

確かに会話では便利ですが、文章では正確な漢字を選ぶ必要があります。

年齢による使い分け

実は「おばさん」という呼び方自体、相手の年齢によっては失礼にあたる場合があります。

- 30代〜40代前半の女性 → 「お姉さん」のほうが無難

- 40代後半以降 → 「おばさん」も許容される場合が多い

- 親族なら年齢に関わらず「おばさん」でOK

会社の同僚が40代前半の女性に「おばさん」と言ってしまい、微妙な空気になったそうです。

「まだお姉さんって呼ばれたい年齢だった」と反省していました。

ポイント

- 会話 → 「おばさん」(ひらがな)

- 親族を文章で → 「伯母」または「叔母」(漢字)

- 他人を文章で → 「おばさん」(ひらがな)

- 「小母」は現代ではほぼ使わない

「母の姉」「父の妹」どちらに伯母・叔母を使う?

この質問は非常に多く、混乱しやすいポイントです。

答えはシンプルで、「親の姉妹」の立場で判断します。

基本ルール

- 母の姉 → 伯母(母より年上)

- 母の妹 → 叔母(母より年下)

- 父の姉 → 伯母(父より年上)

- 父の妹 → 叔母(父より年下)

つまり、「母方か父方か」は関係なく、「その人が親の姉か妹か」だけで判断します。

具体的なパターン

母方の親族:

- 母の姉が二人いる → どちらも「伯母」

- 母の妹が一人いる → 「叔母」

- 母が長女の場合 → 妹はすべて「叔母」(伯母は存在しない)

- 母が末っ子の場合 → 姉はすべて「伯母」(叔母は存在しない)

父方の親族:

- 父の姉が一人、妹が一人 → 姉は「伯母」、妹は「叔母」

- 父が一人っ子の場合 → 伯母も叔母も存在しない

- 父の兄弟が男性のみ → 伯母も叔母も存在しない

よくある間違いパターン

❌ 間違い:「父方の親戚だから伯母」 ⭕ 正しい:父の姉なら伯母、父の妹なら叔母

❌ 間違い:「年齢が高いから伯母」 ⭕ 正しい:親との年齢関係で判断(親より年上なら伯母)

友人が「父の妹は年配だから伯母だと思ってた」と言っていましたが、それは間違いです。

どんなに年齢が高くても、父の妹なら「叔母」になります。

判断に迷ったときの確認方法

- 親に直接聞く

- 「お母さんとその人、どっちが年上?」

- 「お父さんのお姉さん?妹さん?」

- 他の家族に聞く

- 兄弟姉妹や祖父母に確認する

- 家系図があれば見る

- 本人に聞く(失礼にならない範囲で)

- 「お母さんとはどちらがお姉さんですか?」

複数いる場合の表現

伯母が複数いる場合:

- 「父の姉の伯母さん」「母の姉の伯母さん」と区別

- 「上の伯母さん」「下の伯母さん」(姉妹の中での順位)

- 名前をつけて「花子伯母さん」「春子伯母さん」

叔母が複数いる場合:

- 「父の妹の叔母さん」「母の妹の叔母さん」

- 「若い方の叔母さん」「年上の叔母さん」

- 「東京の叔母さん」「大阪の叔母さん」(住んでいる場所で)

会社の先輩が「母に姉が二人、妹が一人いるから、伯母が二人、叔母が一人いる」と説明していました。

このように整理すると分かりやすいですね。

間違えて使うと失礼になる?敬称マナーの注意点

「伯母」と「叔母」を間違えて使った場合、失礼にあたるのでしょうか?

また、敬称をつける際の正しいマナーも気になるところです。

間違えた場合の影響

軽微なミス:

- 日常会話で「おばさん」と言う分には問題なし

- 親しい間柄なら、多少の間違いは許容される

- 口頭では漢字が見えないので気づかれないことも多い

注意が必要なケース:

- 正式な書類(戸籍、相続、契約書など)

- 冠婚葬祭の席(招待状、芳名帳、席次表など)

- 改まった手紙やお礼状

重大なミス:

- 公的書類での誤記 → 訂正が必要

- 結婚式の席次表 → 親族関係が不正確に伝わる

- 相続書類 → 法的に問題になる可能性

友人が結婚式の席次表で父の妹を「伯母」と印刷してしまい、式当日に親戚から「これ間違ってるよ」と指摘されて恥ずかしかったそうです。

「ただの誤字だけど、親族の前だと余計に恥ずかしかった」と話していました。

失礼の度合い

本人が気にしないケース:

- 親しい間柄での軽微な間違い

- すぐに訂正すれば問題なし

- 悪意がないことが明らか

気を悪くする可能性があるケース:

- 正式な場での間違い

- 何度も繰り返す

- 訂正しない、気づかないふりをする

正しい敬称の使い方

基本の敬称:

- 「伯母さん」「叔母さん」→ 親しみのある敬称

- 「伯母様」「叔母様」→ 丁寧な敬称

- 「伯母上」「叔母上」→ かなり古風で現代ではほぼ使わない

場面別の使い分け:

- 日常会話 → 「おばさん」「伯母さん」「叔母さん」

- 手紙・メール → 「伯母様」「叔母様」

- 年賀状 → 親しければ「さん」、改まれば「様」

- 正式書類 → 敬称なしで「伯母 ○○○○」

呼びかけのマナー

直接呼ぶ場合:

- 「伯母さん」「叔母さん」が一般的

- 名前を呼ぶ場合は「花子伯母さん」

- 「おばちゃん」は親しい間柄でのみ

第三者に説明する場合:

- 「私の伯母」「うちの叔母」

- 「父の姉(伯母)」「母の妹(叔母)」

会社の同僚が叔母のことを話すとき「叔母さんがね」と言っていましたが、ビジネスメールでは「叔母が」と敬称を省いて書いていました。

場面による使い分けができていて、感心しました。

間違えたときの対処法

すぐに気づいた場合:

- 「あ、失礼しました。叔母でした」とさらっと訂正

- 大げさに謝らず、自然に直す

後から気づいた場合:

- 書類なら速やかに訂正を申し出る

- メールなら訂正のメッセージを送る

- 次回から正しく使う

気づかれた場合:

- 素直に「間違えました、すみません」

- 次回は間違えないよう注意する

ポイント

- 故意でなければ、間違いは許されることが多い

- 正式な場面では特に注意が必要

- 間違えたらすぐに訂正する誠実さが大切

- 敬称は場面に応じて「さん」「様」を使い分ける

まとめ

「伯母」「叔母」「小母」は、どれも「おば」と読みますが、それぞれ意味が異なる言葉です。

使い分けのポイントをもう一度整理しましょう。

基本的な使い分け

- 伯母:父または母の姉(親より年上の姉妹)

- 叔母:父または母の妹(親より年下の姉妹)

- 小母:親族以外の年上女性(現代ではほぼ使わない)

判断基準は非常にシンプルで、「その人が親の姉か妹か」だけです。

父方・母方は関係なく、親との年齢関係で決まります。

迷ったときは「姉=伯母」「妹=叔母」と覚えておけば間違いありません。場面による使い分け

日常会話では「おばさん」とひらがなで言うことが多いですが、正式な書類や冠婚葬祭、手紙などでは正しい漢字を使うことが大切です。

特に結婚式の招待状や席次表、葬儀の受付、相続関係の書類などでは、正確な表記が求められます。

一方、「小母」という表記は現代ではほとんど使われず、血縁関係のない年上女性には「おばさん」とひらがなで書くのが一般的です。

間違えないためのコツ

漢字の語源を理解すると覚えやすくなります。

「伯」には「年長者」、「叔」には「年下」という意味があり、これが親族の年齢関係を表しています。

また、「あいうえお順で『は』が『し』より先」「画数が少ないほうが年上」といった語呂合わせも有効です。

書く前には必ず「親の姉か妹か」を確認し、不明な場合は家族に聞くことをおすすめします。

重要な書類では、下書きやコピーで確認してから清書すると安心です。

失礼にならないために

間違えて使っても、故意でなければ大きな問題になることは少ないですが、正式な場面では特に注意が必要です。

もし間違えたことに気づいたら、すぐに訂正することが大切です。

敬称は場面に応じて「さん」「様」を使い分け、相手への敬意を表しましょう。

この記事で紹介した使い分けのポイントや例文を参考に、日常生活や正式な場面で自信を持って正しい表現を使えるようになっていただければ幸いです。

一度覚えてしまえば、それほど難しいものではありません。

親族関係を正確に伝えることは、相手への敬意や配慮にもつながります。

同様に「伯父」と「叔父」の使い分けもあり注意が必要です。