「伯父」と「叔父」、どちらも「おじ」と読むのに、なぜ漢字が違うの?

結婚式の芳名帳や葬儀の香典袋を書くとき、どちらを使えばいいのか迷ったことはありませんか?

父母との年齢関係で判断するというシンプルな基準ですが、意外と知らない方も多いようです。

間違えたまま使ってしまうと、特にフォーマルな場面で恥ずかしい思いをすることも。

この記事では、「伯父」と「叔父」の違いを、わかりやすい比較表や具体例を使って徹底解説します。

さらに、「伯母」「叔母」の使い分け、親等との関係、英語での表現方法まで、家族の呼び方に関する疑問をまとめて解決します。

冠婚葬祭で自信を持って正しい表記ができるよう、基本からしっかり理解していきましょう。

ぜひ最後までご覧ください。

「伯父」と「叔父」の違いとは?意味をわかりやすく解説

「伯父」と「叔父」は、どちらも「おじ」と読み、父母の兄弟を指す言葉ですが、実は明確な使い分けがあります。

この違いを知らずに間違えてしまうと、特に冠婚葬祭などのフォーマルな場面で恥ずかしい思いをすることも。

ここでは、「伯父」と「叔父」の基本的な意味から、実際の使い分けの方法まで、わかりやすく解説します。

「伯父」・「叔父」の基本的な意味

「伯父」と「叔父」は、どちらも「おじ」と読み、父または母の兄弟を指す言葉ですが、年齢の上下関係によって漢字を使い分けます。

「伯父(おじ)」とは、父または母よりも年上の兄弟を指します。

つまり、父の兄や母の兄が「伯父」にあたります。

「伯」という漢字には「年長者」という意味が込められており、年上の兄弟を敬う意味合いがあります。

一方、「叔父(おじ)」とは、父または母よりも年下の兄弟を指します。

父の弟や母の弟が「叔父」です。「叔」という漢字には「年少者」という意味があり、年下の兄弟を表現する際に使われます。

読み方はどちらも同じ「おじ」ですが、書くときには年齢関係に応じて漢字を使い分ける必要があります。

この使い分けは、父方・母方を問わず、あくまでも自分の父母との年齢関係で決まるという点が重要です。例えば、父の兄は「伯父」、母の弟は「叔父」となります。

日常会話では「おじさん」とひらがなで表記することが多いですが、正式な文書や冠婚葬祭の場面では、この「伯父」と「叔父」の使い分けが求められます。

「伯父」と「叔父」はどんなときに使い分ける?

「伯父」と「叔父」の使い分けは、自分の父母との年齢関係がポイントになります。

具体的な判断方法を見ていきましょう。

まず、父の兄弟の場合を考えます。

父に兄がいれば、その人は「伯父(おじ)」です。

父に弟がいれば「叔父(おじ)」となります。

同じように、母の兄弟についても、母の兄は「伯父」、母の弟は「叔父」です。

実際の例で考えてみましょう。

あなたの父が三人兄弟の次男だったとします。

父の上に兄が一人、下に弟が一人いる場合、父の兄は「伯父」、父の弟は「叔父」と書きます。

読み方はどちらも「おじ」ですが、書くときには漢字を正しく使い分けることが大切です。

母方も同じ考え方です。

注意したいのは、父方か母方かは関係ないという点です。

よくある間違いとして「父方は伯父、母方は叔父」と覚えている方がいますが、これは誤りです。

あくまでも年上か年下かで判断します。

使い分けが特に重要になるのは、以下のような場面です:

- 結婚式や葬儀の芳名帳・香典袋

- 公式な書類(家系図、相続関係など)

- 年賀状や正式な手紙

私の会社の同僚が、叔父の結婚式で「伯父」と書いて恥ずかしい思いをしたという話を聞いたことがあります。

正式な場面ほど、正確な使い分けが大切ですね。

「おじさん」との違いもあわせて理解しよう

「おじさん」という呼び方は、「伯父」「叔父」とはまた別の使い方があります。

この違いを理解すると、日本語の家族呼称がもっと使いやすくなります。

ひらがなの「おじさん」には、主に3つの使い方があります:

- 親族としての呼び方:「伯父」「叔父」の口語表現として使用

- 他人の中年男性:血縁関係のない年配の男性への呼びかけ

- 親しみを込めた呼び方:近所の知り合いなど

日常会話では、年上の兄弟でも年下の兄弟でも、気軽に「おじさん」と呼ぶことが一般的です。

子どもが親戚を呼ぶときも「○○おじさん」と名前を付けて呼ぶことが多いですね。

「伯父」も「叔父」も読み方は同じ「おじ」なので、話すときには区別する必要がありません。

一方、漢字で「小父さん」と書く場合もあります。

これは主に血縁関係のない他人の男性を指す際に使われ、「伯父」「叔父」とは区別されます。

使い分けの目安としては:

- 話し言葉・日常会話:「おじさん」(ひらがな)で問題なし

- 正式な文書・書類:「伯父」または「叔父」(漢字で正確に)

- 他人の男性:「小父さん」または「おじさん」

友人が子どもの頃、父の弟のお葬式の香典袋に「伯父」と書いて、親に「これは叔父だよ」と訂正されたそうです。

普段は「おじさん」で通じても、いざというときに正しく書けるよう、基本は押さえておきたいですね。

「伯父」・「叔父」の違いを一覧表で比較!

「伯父」と「叔父」の違いは、表にまとめると一目でわかりやすくなります。

また、漢字の成り立ちを知ることで、なぜこのような使い分けをするのかが理解できます。

ここでは、比較表と漢字の由来を通して、「伯父」と「叔父」の違いをより深く理解していきましょう。

一目でわかる!伯父と叔父の使い分け早見表

「伯父」と「叔父」の使い分けを、わかりやすく表にまとめました。

迷ったときは、この表を見れば一発で解決できます。

| 項目 | 伯父 | 叔父 |

|---|---|---|

| 読み方 | おじ | おじ |

| 意味 | 父または母より年上の兄弟 | 父または母より年下の兄弟 |

| 父方の例 | 父の兄 | 父の弟 |

| 母方の例 | 母の兄 | 母の弟 |

| 漢字の意味 | 伯=年長者、第一の | 叔=年少者、末の |

| 判断基準 | 父母より年上かどうか | 父母より年下かどうか |

| 使う場面 | 正式な文書、冠婚葬祭 | 正式な文書、冠婚葬祭 |

覚え方のコツ:

- 「伯」の字には「白」が含まれ、白髪=年長者をイメージ

- 「叔」の字には「小」のような部分があり、年少者をイメージ

- 父方・母方は関係なく、あくまで年齢順で判断

私の知人が年賀状を書く際、この表をスマホに保存して毎年確認していると言っていました。

特に親戚が多い方は、一度整理しておくと便利です。

簡単な見分け方として、「父(母)に『お兄さん』がいる場合は伯父、『弟さん』がいる場合は叔父」と覚えると、間違えにくくなります。

漢字の成り立ちと意味の由来を紹介

「伯父」と「叔父」の漢字には、それぞれ深い意味が込められています。

漢字の成り立ちを知ると、使い分けがもっと覚えやすくなります。

「伯」という漢字の由来

「伯」は、もともと「第一の」「最上位の」という意味を持つ漢字です。

古代中国では、兄弟の序列を「伯(長男)、仲(次男)、叔(三男)、季(四男)」と呼んでいました。

この「伯」が「年長者」を表す漢字として定着したのです。

「伯」の字は「人偏」に「白」と書きますが、「白」は「頭」を意味し、「かしら(頭領)」という意味から転じて「第一の人」「年長者」を表すようになったとされています。

「叔」という漢字の由来

一方、「叔」は「年少者」「末の方」という意味を持つ漢字です。

先ほど説明した兄弟の序列で「三男」を意味していたことからもわかるように、「上の者に続く人」というニュアンスがあります。

「叔」の字の「又(手)」の部分は「拾う」「従う」という意味があり、年長者に従う立場の人を表していると言われています。

日本での使われ方

日本では、この中国の序列制度を簡略化し、「年上の兄弟=伯」「年下の兄弟=叔」という二分法で使うようになりました。

これにより、親戚関係を文字で表すときに、年齢関係まで正確に伝えられるという便利な仕組みが生まれたのです。

友人の祖父が昔、「伯父という字は『白髪の年寄り』と覚えなさい」と教えてくれたそうです。

正確な語源ではありませんが、覚えやすい方法として面白いですね。

「伯母」・「叔母」の違いもチェックしよう

「伯父」「叔父」と同じように、父母の姉妹にも「伯母」と「叔母」という使い分けがあります。

基本的な考え方は「伯父」「叔父」と同じですが、冠婚葬祭などの正式な場面では特に注意が必要です。

ここでは、「伯母」と「叔母」の違いと、実際の使い方のマナーを解説します。

「伯父」「叔父」と同じように、父母の姉妹にも「伯母」と「叔母」という使い分けがあります。

基本的な考え方は「伯父」「叔父」と同じですが、冠婚葬祭などの正式な場面では特に注意が必要です。

「伯母」と「叔母」はどう違う?意味と使い方

「伯母」と「叔母」は、どちらも「おば」と読み、父または母の姉妹を指す言葉です。

使い分けの基準は「伯父」「叔父」とまったく同じです。

「伯母(おば)」とは、父または母よりも年上の姉妹を指します。

父の姉、母の姉が「伯母」です。

「伯」の字が「年長者」を意味するのは、男性の場合と同じです。

「叔母(おば)」とは、父または母よりも年下の姉妹を指します。

父の妹、母の妹が「叔母」です。「叔」の字が「年少者」を意味するのも、同様です。

具体例で見てみましょう:

- 父に姉がいる場合→「伯母」

- 父に妹がいる場合→「叔母」

- 母に姉がいる場合→「伯母」

- 母に妹がいる場合→「叔母」

読み方はどちらも「おば」で同じなので、日常会話では区別する必要はありません。

しかし、書くときには正しく使い分けることが大切です。

よくある間違いとして、「女性だから全部『叔母』でいいだろう」と考えてしまうケースがあります。

私の会社の同僚が、母の姉の葬儀で香典袋に「叔母」と書いてしまい、後で親族に指摘されて恥ずかしい思いをしたそうです。

また、「伯父」と「叔父」の使い分けは知っていても、「伯母」と「叔母」の存在を知らない方も意外と多いようです。

男性・女性を問わず、同じルールで使い分けると覚えておきましょう。

冠婚葬祭での正しい呼び方と使い方マナー

冠婚葬祭の場面では、「伯父」「叔父」「伯母」「叔母」の使い分けが特に重要になります。

正式な場だからこそ、正確な表記を心がけましょう。

結婚式での使い方

結婚式の芳名帳や祝儀袋に記入する際、続柄を書く欄があります。

このとき、以下のように正しく記入します:

- 新郎新婦の父の兄→「伯父」

- 新郎新婦の父の弟→「叔父」

- 新郎新婦の母の姉→「伯母」

- 新郎新婦の母の妹→「叔母」

受付で記帳する際に迷わないよう、事前に確認しておくと安心です。

葬儀での使い方

葬儀の香典袋や芳名帳でも、同様に正確な表記が求められます。

特に香典袋の表書きに「故○○様 伯父(叔父)」と書く場合や、裏面に自分との続柄を記入する場合には注意が必要です。

香典返しの際、喪主側が参列者との関係を整理するためにも、正確な続柄の記入は重要な意味を持ちます。

その他の冠婚葬祭

以下のような場面でも、正しい使い分けが必要です:

- 年賀状や喪中はがき

- 法事の案内状

- 親族の紹介文

- 家系図の作成

実際のマナーポイント:

- 迷ったら事前に親に確認する

- 年齢関係がわからない場合は、ひらがなで「おじ」「おば」と書くのも一つの方法

- 正式な書類では必ず漢字で正確に記入する

知人の話ですが、祖父の葬儀で参列者の芳名帳を見たところ、半数以上の方が「伯父」「叔父」を間違えて記入していたそうです。

普段使わない言葉だからこそ、いざというときに慌てないよう、基本を押さえておくことが大切ですね。

また、義理の関係(配偶者の伯父・叔父)についても同じルールが適用されます。

夫の父の兄なら「伯父」、妻の母の妹なら「叔母」となります。

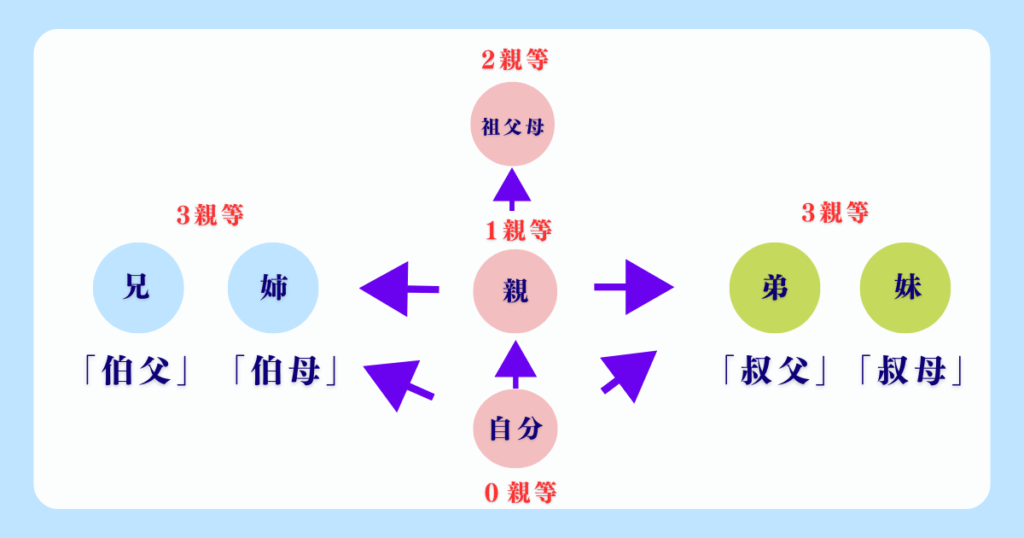

「親等」や「続柄」との関係をわかりやすく整理

「伯父」「叔父」という呼び方は、家族の中での位置関係を表す「続柄」の一つです。

また、法律上の親族関係を示す「親等」とも深く関わっています。

家系図で視覚的に確認しながら、親等の数え方も合わせて理解すると、親族関係がよりわかりやすくなります。

ここでは、家系図と親等の基本を、やさしく解説します。

家系図で見る!「伯父」・「叔父」の位置関係

家系図を使うと、「伯父」と「叔父」の位置関係が一目でわかります。

実際に図で確認してみましょう。

基本的な家系図の例

祖父─祖母

│

├─伯父(父の兄)

├─父

└─叔父(父の弟)

│

あなた

この図を見ると、父を中心に考えて、父より年上の兄弟が「伯父」、年下の兄弟が「叔父」であることがわかります。

母方を含めた家系図

父方祖父母 母方祖父母

┌─┼─┐ ┌─┼─┐

伯父 父 叔父 伯母 母 叔母

└────┬────┘

あなた

この図から、父方・母方の両方に「伯父」「叔父」「伯母」「叔母」がいることがわかります。

重要なのは、どちら側の親族かではなく、あくまでも父母との年齢関係で判断するという点です。

複雑な家族構成の例

例えば、父が五人兄弟の三男だった場合:

- 父の上に兄が二人→どちらも「伯父」

- 父の下に弟が二人→どちらも「叔父」

このように、伯父や叔父が複数いる場合もあります。

区別する必要があるときは「長伯父(一番年上の伯父)」「次叔父(二番目の叔父)」などと呼ぶこともあります。

私の知人は、父が七人兄弟だったため、伯父が三人、叔父が三人もいて、子どもの頃は誰が誰だかわからなくなっていたそうです。

そんなときこそ、家系図を作って整理すると、親族関係がすっきり理解できます。

家系図を作るメリット:

- 親族関係が視覚的にわかる

- 冠婚葬祭の際に続柄をすぐ確認できる

- 相続などの法的手続きで役立つ

- 家族の歴史を記録できる

「一親等」「二親等」の違いをやさしく解説

「親等」とは、親族関係の近さを数字で表したものです。

法律上の手続きや相続などで使われる重要な概念ですが、実は数え方はとてもシンプルです。

親等の基本的な数え方

親等は、自分から親族までの「世代の距離」を数えます。

基本ルールは以下の通りです:

- 自分から親や子どもへ→1世代=1親等

- 自分から祖父母や孫へ→2世代=2親等

- 兄弟姉妹→自分から親を経由して兄弟へ=2親等

伯父・叔父は何親等?

伯父・叔父は3親等にあたります。

数え方はこうです:

- 自分→父(1世代上)

- 父→祖父(さらに1世代上)

- 祖父→伯父または叔父(1世代下)

合計で3世代の距離があるため、3親等となります。

主な親族の親等一覧

- 1親等:父、母、子ども

- 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹

- 3親等:伯父、叔父、伯母、叔母、甥、姪、曾祖父母、曾孫

- 4親等:いとこ、大伯父、大叔父

親等が重要になる場面

親等の概念は、以下のような場面で必要になります:

- 相続の順位(法定相続人の範囲は原則3親等まで)

- 結婚の制限(民法では3親等以内の婚姻は禁止)

- 忌引休暇の日数(会社の規定で親等により日数が決まる)

- 扶養義務の範囲

会社の同僚が、叔父が亡くなった際に忌引休暇を申請したところ、「何親等ですか?」と聞かれて答えられず、慌てて調べたという話を聞きました。

普段はあまり使わない知識ですが、いざというときに知っておくと安心です。

覚えやすいポイント:

- 親等は「世代をまたぐ回数」で数える

- 直系(親→子)は数えやすい

- 傍系(伯父・叔父など)は一度上の世代を経由して数える

- 配偶者は親等に含まれない(別の関係として扱われる)

親等の数え方を理解すると、自分と親族との法的な関係性も明確になり、様々な場面で役立ちます。

「伯父」・「叔父」の英語表現|海外ではどう言う?

日本語では「伯父」と「叔父」を明確に区別しますが、英語ではどのように表現するのでしょうか。

実は、英語圏では年齢による使い分けがなく、文化的な違いが見られます。

ここでは、英語での表現方法と、日本語との文化的な違いについて、実用的な例文とともに解説します。

「伯父」「叔父」は英語で何と言う?(uncle の使い分け)

英語では、「伯父」も「叔父」も、どちらも「uncle(アンクル)」という一つの単語で表現します。

年齢による区別はありません。

基本的な英語表現

- 伯父→ uncle

- 叔父→ uncle

- 伯母→ aunt(アント)

- 叔母→ aunt

このように、英語では父母の兄弟姉妹を年齢に関係なく、男性なら「uncle」、女性なら「aunt」と呼びます。

日本語のような細かい使い分けは存在しないのです。

具体的な使用例

- My uncle lives in Tokyo.(私の伯父/叔父は東京に住んでいます)

- I visited my uncle yesterday.(昨日、伯父/叔父を訪ねました)

- Uncle John is my father's brother.(ジョンおじさんは父の兄弟です)

このように、「uncle」だけでは年上か年下かの情報は伝わりません。

年齢関係を伝えたい場合は、別の説明を加える必要があります。

より詳しく説明したい場合

年齢関係や父方・母方を明確にしたい場合は、以下のように説明を加えます:

- my father's older brother(父の兄=伯父)

- my father's younger brother(父の弟=叔父)

- my mother's older brother(母の兄=伯父)

- my mother's younger brother(母の弟=叔父)

ただし、日常会話でここまで詳しく説明することは稀で、ほとんどの場合「uncle」だけで済ませます。

私の友人がアメリカに留学した際、ホストファミリーに「日本語では父の兄と弟で呼び方が違う」と説明したところ、とても驚かれたそうです。

英語圏の人にとっては、かなり細かい区別に感じられるようです。

英語では区別しない?日本語との文化的違い

英語で「uncle」に年齢の区別がないのは、単なる言葉の問題ではなく、文化的な背景があります。

日本語と英語の違いから、家族観の違いも見えてきます。

なぜ英語では区別しないのか

英語圏、特に欧米の文化では、個人主義が強く、家族内での序列や年齢による上下関係を、日本ほど重視しない傾向があります。

そのため、父母の兄弟姉妹をまとめて「uncle」「aunt」と呼ぶだけで十分なのです。

一方、日本や中国などのアジア圏では、年長者を敬う儒教的な価値観が根付いており、家族内での序列を言葉で明確に表現する文化があります。

これが「伯父」「叔父」という区別を生み出した背景です。

呼び方の文化的違い

日本では:

- 年齢や立場による敬語の使い分けが細かい

- 家族内でも上下関係を重視する

- 「お兄さん」「弟さん」など、年齢関係を常に意識する

英語圏では:

- 家族内でも比較的フラットな関係

- 年齢よりも個人を重視

- 親を名前で呼ぶことも珍しくない

他の言語での状況

興味深いことに、言語によって家族の呼び方は大きく異なります:

- 中国語:日本語以上に細かく区別(父方と母方でも異なる単語を使用)

- 韓国語:日本語と似た区別がある

- フランス語:英語と同様に「oncle(オンクル)」で統一

- スペイン語:「tío(ティオ)」で統一

このように、アジア圏の言語は家族関係を細かく区別する傾向があり、ヨーロッパ系の言語はシンプルな傾向があります。

会社の同僚が海外赴任から帰国した際、「向こうでは子どもが親を名前で呼んでいて驚いた」と話していました。

文化が違えば、家族の呼び方や関係性も大きく変わるのですね。

「母方の伯父」「父方の叔父」を英語で説明する例文

英語で「伯父」「叔父」を説明する際、特に年齢関係や父方・母方を明確にしたい場合の実用的な例文を紹介します。

基本的な説明の例文

年齢関係を伝える場合:

- He is my father's older brother.(彼は父の兄です=伯父)

- She is my mother's younger sister.(彼女は母の妹です=叔母)

- My uncle is older than my father.(私の叔父は父より年上です=伯父)

父方・母方を区別する場合:

- He is my uncle on my father's side.(彼は父方の伯父/叔父です)

- She is my aunt on my mother's side.(彼女は母方の伯母/叔母です)

- My paternal uncle(父方の伯父/叔父)

- My maternal aunt(母方の伯母/叔母)

より詳しい説明の例文

複数の伯父・叔父を区別する場合:

- My father has two brothers. The older one is Uncle Tom, and the younger one is Uncle Mike. (父には兄弟が二人います。年上がトムおじさんで、年下がマイクおじさんです)

- Uncle David is my mother's oldest brother. (デイビッドおじさんは母の一番上の兄です)

実際の会話での使用例

自己紹介や家族の説明で:

- I'm staying at my uncle's house. He's my father's older brother. (伯父の家に泊まっています。父の兄です)

- My aunt and uncle are coming to visit. They're my mother's younger sister and her husband. (叔母夫婦が訪ねてきます。母の妹とその夫です)

日本文化を説明する例文

外国人に日本語の「伯父」「叔父」の違いを説明する場合:

- In Japanese, we use different words for an uncle who is older than our parent ("oji" written as 伯父) and one who is younger ("oji" written as 叔父). (日本語では、親より年上の叔父には「伯父」、年下には「叔父」という異なる漢字を使います)

- Although both are pronounced "oji," we write them differently based on whether they are older or younger than our parents. (どちらも「おじ」と発音しますが、親より年上か年下かで書き分けます)

知人が海外の友人に日本の家族制度を説明した際、「なぜそんなに細かく区別するの?」と不思議がられたそうです。

でも逆に、「それだけ家族の関係性を大切にしているんだね」と感心されたとも言っていました。

文化の違いを説明することで、かえって日本の文化への理解が深まることもあるのですね。

ビジネスシーンでの例文

- I need to take a day off because my uncle passed away. He was my father's older brother. (伯父が亡くなったので休暇を取る必要があります。父の兄でした)

このように、必要に応じて詳しく説明することで、英語でも正確に関係性を伝えることができます。

日常会話や文書での使い方例

「伯父」と「叔父」を実際にどのように使うのか、具体的な例文を見ることで理解が深まります。

また、間違えやすいケースを知っておくことで、実際の場面で失敗を防ぐことができます。

ここでは、様々なシーンでの使い方と、よくある誤用について、実例を交えて解説します。

「伯父」「叔父」を使った例文集

「伯父」と「叔父」を使った実際の例文を、シーン別に紹介します。

日常会話から正式な文書まで、幅広く使える表現を集めました。

日常会話での例文

口語では「おじさん」を使うことが多いですが、文脈で使い分けを意識する場合もあります:

- 「週末、伯父の家に遊びに行くんだ」

- 「叔父が結婚することになったよ」

- 「母の兄、つまり伯父が医者をしているんです」

- 「父の弟の叔父が、昨日うちに泊まりに来たよ」

手紙・メールでの例文

正式な文書や丁寧な表現では、漢字で正しく書き分けます:

- 「拝啓 伯父様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます」

- 「叔父の還暦祝いに、家族で集まる予定です」

- 「この度は伯父の葬儀に際し、ご丁寧なお悔やみを賜り、厚く御礼申し上げます」

年賀状での例文

年賀状は正式な文書なので、正確な漢字を使用します:

- 「伯父様、伯母様、本年もどうぞよろしくお願いいたします」

- 「叔父さん一家のご多幸をお祈りしております」

冠婚葬祭での例文

結婚式や葬儀などの正式な場面:

- 「新郎新婦 伯父 山田太郎」(芳名帳への記入)

- 「故 佐藤花子様 叔母」(香典袋の表書き)

- 「本日は伯父の結婚式にお招きいただき、ありがとうございます」(スピーチ)

ビジネスシーンでの例文

会社での休暇申請や報告:

- 「叔父の葬儀のため、明日忌引休暇をいただきたく存じます」

- 「伯父が入院したため、お見舞いに行く予定です」

SNSやブログでの例文

カジュアルな文章でも、正確に使い分けることができます:

- 「今日は叔父の家で焼肉パーティー!」

- 「伯父から誕生日プレゼントが届いた♪」

家系図や書類での例文

公的な書類や記録:

- 「続柄:伯父」(相続関係図)

- 「被相続人との関係:叔父(3親等)」(相続手続き書類)

私の友人が結婚式の席次表を作った際、親族の続柄を全て確認して正確に記載したそうです。

後から参列者に「きちんとしているね」と褒められて嬉しかったと話していました。

子どもに説明する例文

わかりやすく教える場合:

- 「お父さんのお兄さんだから、伯父さんって書くんだよ」

- 「お母さんの弟さんは、叔父さんっていう漢字を使うの」

誤用しやすいケースと正しい使い方

「伯父」と「叔父」は、間違えやすいポイントがいくつかあります。

よくある誤用例と、正しい使い方を確認しましょう。

よくある間違い①:父方・母方で区別してしまう

❌ 間違い:「父方は伯父、母方は叔父」

⭕ 正しい:「年上が伯父、年下が叔父(父方・母方は関係なし)」

この間違いは非常に多く見られます。

私の会社の後輩が、母の兄の葬儀で香典袋に「叔父」と書いてしまい、後で先輩に「それは伯父だよ」と指摘されて赤面していました。

父方か母方かではなく、あくまで父母との年齢関係で判断することが大切です。

よくある間違い②:全部「叔父」で統一してしまう

❌ 間違い:「よくわからないから、全部『叔父』にしておこう」

⭕ 正しい:事前に年齢関係を確認して、正確に使い分ける

「叔」という字の方が画数が少なく書きやすいため、迷ったときに「叔父」を選んでしまう人がいます。

しかし、これは相手に対して失礼になることもあります。

よくある間違い③:配偶者の伯父・叔父を間違える

❌ 間違い:夫の父の兄を「義理の叔父」

⭕ 正しい:夫の父の兄は「義理の伯父」

配偶者の親族の場合も、同じルールで判断します。

夫(妻)の父母との年齢関係で、伯父か叔父かを決めます。

知人が夫の実家で法事があった際、義理の叔父だと思っていた人が実は義理の伯父で、親戚の前で恥ずかしい思いをしたそうです。

結婚したら、配偶者の家族関係もしっかり確認しておくと安心です。

よくある間違い④:読み方を間違える

❌ 間違い:「伯父(はくふ)」「叔父(しゅくふ)」と読む

⭕ 正しい:どちらも「おじ」と読む

古い辞書や正式な読み方として「はくふ」「しゅくふ」という読みも存在しますが、現代の一般的な読み方は「おじ」です。

正しく使うためのチェックポイント

迷ったときは、以下の手順で確認しましょう:

- 自分の父母を基準にする

- その人は父(母)の兄弟姉妹か?

- 年齢関係を確認する

- 父(母)より年上か、年下か?

- 正しい漢字を選ぶ

- 年上なら「伯」、年下なら「叔」

- わからない場合の対処法

- 親や家族に確認する

- どうしても確認できない場合は、ひらがなで「おじ」と書く

- 口頭なら「おじさん」で問題なし

間違えた場合の対処法

もし香典袋などで間違えて書いてしまった場合:

- 書き直せるなら、新しい袋に書き直す

- 書き直せない場合は、二重線で訂正して訂正印を押す

- 受付で一言お詫びしてから渡すのも誠実な対応

会社の先輩が、結婚式の芳名帳で書き間違えたとき、受付の方に正直に伝えて訂正してもらったそうです。

「間違えたまま放置するより、正直に伝える方がずっといい」と言っていました。

実際に困った事例

- 親戚が多すぎて、誰が伯父で誰が叔父かわからなくなった → 家系図を作って整理すると解決

- 離婚・再婚で家族構成が複雑になった → 実の親との関係で判断する(養父母の場合は要確認)

- 年齢差がほとんどなく、見た目では判断できない → 生年月日を確認するのが確実

このように、わからないときは素直に確認することが一番です。間違ったまま使い続けるよりも、正確に使い分ける姿勢が大切ですね。

「伯父」・「叔父」に関するよくある質問

「伯父」「叔父」について、多くの方が疑問に思うポイントがあります。

特に、義理の関係や配偶者の呼び方、母方・父方の表現方法など、実際の場面でよく出てくる質問に答えていきます。

ここでは、具体的なケースごとに、わかりやすく解説します。

「義理の伯父」「義理の叔父」は何と言う?

配偶者の伯父や叔父、あるいは伯父・叔父の配偶者をどう呼ぶか、迷う方が多いようです。

正しい呼び方を確認しましょう。

配偶者の伯父・叔父の場合

結婚相手の父母の兄弟は、「義理の伯父」「義理の叔父」と呼びます。

判断基準は、実の伯父・叔父と同じです。

- 夫(妻)の父の兄→「義理の伯父」

- 夫(妻)の父の弟→「義理の叔父」

- 夫(妻)の母の姉→「義理の伯母」

- 夫(妻)の母の妹→「義理の叔母」

具体例:

- 「夫の父には兄がいるので、義理の伯父にあたります」

- 「妻の母の弟さんなので、義理の叔父です」

正式な文書での書き方

香典袋や芳名帳などでは、以下のように記入します:

- 「義理の伯父」または「義伯父」

- 「義理の叔父」または「義叔父」

どちらの表記でも正しいですが、「義理の○○」と書く方が一般的でわかりやすいでしょう。

伯父・叔父の配偶者の場合

実の伯父・叔父の配偶者(結婚相手)については、性別によって呼び方が変わります:

伯父の妻の場合:

- 正式には「伯母」と呼びます

- 血縁関係はありませんが、伯父の配偶者として「伯母」の扱い

叔父の妻の場合:

- 正式には「叔母」と呼びます

- 同じく、叔父の配偶者として「叔母」の扱い

つまり、夫である伯父・叔父の立場に合わせて、妻も「伯母」「叔母」と呼ぶのが一般的です。

私の友人が結婚したとき、義理の父の弟(義理の叔父)の奥さんを何と呼べばいいか悩んだそうです。

結局「義理の叔母」と呼ぶことで落ち着いたと言っていました。

日常会話での呼び方

正式な場面以外では、以下のような呼び方も一般的です:

- 「○○おじさん」「○○おばさん」(名前を付けて)

- 単に「おじさん」「おばさん」

- 義理の関係を強調する必要がなければ「伯父」「叔父」だけでもOK

義理の関係での注意点

- 法律上の親等は、配偶者の親族も含まれます(3親等の姻族)

- 相続では直接の権利はありませんが、配偶者を通じて関係が生じることも

- 冠婚葬祭では、実の伯父・叔父と同様に敬意を持って接することが大切

「父の兄の妻」は何と呼ぶ?

「父の兄の妻」つまり伯父の配偶者を、正式に何と呼ぶのか、詳しく見ていきましょう。

基本的な呼び方

父の兄の妻は、「伯母(おば)」と呼びます。

父の兄が「伯父」であることから、その配偶者も「伯母」となります。

同様に:

- 父の弟の妻→「叔母」

- 母の兄の妻→「伯母」

- 母の弟の妻→「叔母」

このように、夫となる伯父・叔父の立場に合わせて、妻も伯母・叔母を使い分けます。

血縁関係と呼称の関係

興味深いことに、伯父の妻は血縁関係がなくても「伯母」と呼びます。

これは、結婚によって親族関係が生じるためです。

- 実の父の姉(血縁あり)→「伯母」

- 父の兄の妻(血縁なし)→「伯母」

どちらも同じ「伯母」という呼び方をしますが、前者は血族、後者は姻族という違いがあります。

複雑なケースの整理

例えば、以下のようなケースを考えてみましょう:

父に兄が二人、弟が一人いる場合:

- 長兄の妻→「伯母」

- 次兄の妻→「伯母」

- 弟の妻→「叔母」

このように、伯父が複数いれば、その配偶者も複数の「伯母」が存在することになります。

区別が必要な場合は「長伯母」「次伯母」などと呼ぶこともあります。

再婚のケース

伯父が再婚した場合:

- 前妻→元伯母(離婚後は親族関係が終了)

- 後妻→現在の伯母

法律上、離婚によって姻族関係は終了するため、元配偶者は法的には「伯母」「叔母」ではなくなります。

ただし、長年の付き合いがある場合、個人的には親しく呼び続けることもあります。

会社の同僚の話ですが、伯父が再婚したとき、前の伯母とも仲が良かったため、どう呼べばいいか悩んだそうです。

結局、前の伯母は「○○さん」と名前で呼び、新しい伯母を「伯母さん」と呼ぶことにしたと言っていました。

正式な書類での記載

香典袋や芳名帳などでは:

- 「故○○様 伯母」(父の兄の妻が亡くなった場合)

- 「新郎 伯母 山田花子」(結婚式の場合)

このように、血縁がなくても「伯母」として記載します。

親等の数え方

父の兄の妻の親等は3親等の姻族です:

- 自分→父(1親等)

- 父→父の兄(2親等)

- 父の兄→その妻(配偶者、姻族として1親等追加)

合計で3親等となります。

「母方の叔父」はどう表現する?

「母方の叔父」や「父方の伯父」など、父方・母方を明確にしたい場合の表現方法を解説します。

基本的な表現方法

母方・父方を区別して表現したい場合は、以下のように言います:

- 母方の叔父→「母の弟」または「母方の叔父」

- 父方の伯父→「父の兄」または「父方の伯父」

- 母方の伯母→「母の姉」または「母方の伯母」

- 父方の叔母→「父の妹」または「父方の叔母」

より詳しい表現

さらに詳しく説明したい場合:

- 「母の次兄」→母の二番目の兄

- 「父の末弟」→父の一番下の弟

- 「母方の長伯父」→母の一番上の兄

- 「父方の次叔母」→父の二番目の妹

正式な文書での書き方

書類や家系図などでは:

- 「母方伯父」「父方叔父」(短縮形)

- 「母の兄」「父の弟」(関係を明記)

- 「伯父(母方)」「叔父(父方)」(括弧で補足)

どの表記でも意味は通じますが、文脈に応じて使い分けましょう。

会話での使い分け

日常会話では、以下のような言い方が自然です:

- 「お母さんの方の叔父さん」

- 「父方のおじさん」

- 「母の弟のおじさん」

堅苦しくなりすぎず、相手に伝わりやすい表現を選ぶのがポイントです。

なぜ区別する必要があるのか

父方・母方を区別する理由:

- 相続や法的手続きで必要な場合がある

- 家系図を作成する際に明確にしたい

- 親戚が多く、どちら側の親族か説明したい

- 地域によっては、父方・母方で付き合いの深さが異なる

実際の使用例

具体的な場面での使い方:

冠婚葬祭の説明で:

- 「今日は母方の叔父の結婚式に出席します」

- 「父方の伯母が亡くなり、葬儀に参列しました」

家族の紹介で:

- 「母方の叔父は医者をしています」

- 「父方の伯父が、うちに泊まりに来ました」

相続の話し合いで:

- 「父方の伯父も相続人に含まれますか?」

- 「母方の叔母に確認を取りました」

知人が相続の手続きをした際、父方・母方を明確に区別して説明することで、弁護士とのやり取りがスムーズに進んだそうです。

英語で説明する場合

前のセクションでも触れましたが、英語では:

- 母方の叔父→ my uncle on my mother's side / my maternal uncle

- 父方の伯父→ my uncle on my father's side / my paternal uncle

「paternal(父方の)」「maternal(母方の)」という形容詞を使うと、フォーマルな印象になります。

覚えやすいポイント

- 「○○方」と言う場合、その親を基準にする

- 「母方」なら母との関係で判断

- 「父方」なら父との関係で判断

- 伯父・叔父の区別は変わらず、年齢関係で決まる

このように、父方・母方の区別と、伯父・叔父の区別は別々に考えると、整理しやすくなります。

コラム|日本語の「家族の呼び方」はどう進化してきた?

日本語の家族の呼び方は、時代とともに大きく変化してきました。

「伯父」「叔父」という区別も、実は長い歴史の中で形作られてきたものです。

ここでは、昔と今の呼び方の違いや、時代背景による変化を、興味深いエピソードとともに紹介します。

昔と今で変わる呼称の使い方

家族の呼び方は、時代とともに大きく変化してきました。

特に戦前と戦後では、使われ方に大きな違いがあります。

江戸時代から明治時代の呼び方

江戸時代には、「伯父」「叔父」という漢字表記は主に武家や上流階級で使われていました。

庶民の間では、もっとシンプルに「おじ」「おじさん」と呼ぶことが一般的でした。

また、地域によって独自の呼び方もありました:

- 関西では「おっちゃん」

- 東北では「おんつぁ」「おんじ」

- 九州では「おじさま」

明治時代になり、教育制度が整備されると、「伯父」「叔父」の区別が広く教えられるようになりました。

特に、戸籍制度の確立により、正式な書類で正確な続柄を記入する必要が生まれたのです。

戦前の厳格な使い分け

戦前の日本では、家制度が強く、家族内の序列が非常に重視されていました。

そのため、「伯父」「叔父」の使い分けも厳格でした。

- 正式な場面では必ず漢字で正確に書く

- 口頭でも「伯父上」「叔父殿」など、敬語を伴って使用

- 子どもが間違えると、大人から厳しく訂正された

私の祖母が子どもの頃、父の弟を「伯父さん」と呼んでしまい、祖父に「それは叔父だ」と叱られたという話を聞いたことがあります。

当時は家族の呼び方一つにも、厳しいしつけがあったようです。

戦後の変化

戦後、民主主義の浸透とともに、家族の呼び方もカジュアルになっていきました:

- 日常会話では「おじさん」「おばさん」が主流に

- 「伯父」「叔父」は正式な文書でのみ使用

- 名前で呼ぶことも増えた(「太郎おじさん」など)

現代の使い方の特徴

現代では、さらに柔軟な使い方が広がっています:

話し言葉:

- ほとんどの場合「おじさん」でOK

- 親しい間柄では「○○ちゃん」と名前で呼ぶことも

- 「パパの兄ちゃん」など、よりカジュアルな表現

書き言葉:

- 冠婚葬祭では今でも「伯父」「叔父」を正確に使い分け

- メールやSNSではひらがなの「おじさん」が増加

- 年賀状でも、親しい間柄なら「○○おじさん」と書くことも

世代による違い

興味深いことに、世代によって「伯父」「叔父」への意識が異なります:

高齢者世代(70代以上):

- 正確な使い分けを重視

- 間違えることを恥と感じる傾向

中年世代(40〜60代):

- 使い分けは知っているが、日常ではあまり意識しない

- 正式な場面でのみ注意する

若年世代(20〜30代):

- 使い分けを知らない人も増えている

- スマホで検索しながら確認することが多い

会社の若い同僚は、「伯父と叔父の違いを、今回初めて知った」と言っていました。

学校でも昔ほど詳しく教えないため、知らないまま大人になる人も少なくないようです。

地域による違いも

地域によっても、呼び方の慣習が異なります:

都市部:

- 核家族化が進み、親戚との接触が減少

- 正式な使い分けを知る機会が少ない

地方:

- 親戚付き合いが濃く、呼び方も意識される

- 冠婚葬祭で使い分けが重視される傾向

時代とともに変化する「家族の呼び方」の文化背景

家族の呼び方の変化には、日本社会の大きな変化が反映されています。

その背景を探ってみましょう。

家制度の影響

明治時代から戦前まで、日本には「家制度」がありました。

この制度では:

- 家長(戸主)を中心とした家族構成

- 長男が家を継ぐことが重視される

- 家族内の序列が厳格に定められる

この制度の下では、「伯父」(年上の兄)と「叔父」(年下の弟)の区別は、家督相続にも関わる重要な意味を持っていました。

長男の兄である「伯父」は、次期家長候補として特別な敬意を払われることもあったのです。

儒教思想と年功序列

日本の家族観には、中国から伝わった儒教思想が深く根付いています。

儒教では:

- 年長者を敬うことが重視される

- 長幼の序(年齢による序列)が大切

- 家族の調和と秩序が重んじられる

「伯父」「叔父」という区別も、この儒教的な価値観から生まれたものです。

言葉によって年齢関係を明確にすることで、家族内の秩序を保つ役割があったのです。

戦後の民主化と核家族化

第二次世界大戦後、日本社会は大きく変わりました:

1945年:家制度の廃止

- 個人の自由と平等が重視される

- 家長制度がなくなり、家族がフラットに

1960年代〜:高度経済成長

- 都市への人口集中

- 核家族化の進行

- 親戚との付き合いが希薄化

この変化により、厳格な家族の呼び方は次第に緩和されていきました。

現代社会の影響

現代では、さらに多様な変化が見られます:

家族形態の多様化:

- 離婚・再婚の増加

- 国際結婚の増加

- 同性カップルの家族

- 事実婚や別姓夫婦

これらの変化により、伝統的な「伯父」「叔父」という枠組みでは説明しきれないケースも増えています。

デジタル化の影響:

- SNSで気軽に親戚と交流

- 正式な手紙を書く機会の減少

- スマホで簡単に調べられる環境

友人が最近、親戚のLINEグループができたと言っていました。

そこでは誰も「伯父」「叔父」と書かず、みんな「おじさん」や名前で呼び合っているそうです。

時代の変化を感じますね。

今後の展望

これからの家族の呼び方は、どうなっていくのでしょうか:

予想される変化:

- より柔軟でカジュアルな呼び方が主流に

- 正式な場面でのみ「伯父」「叔父」を使用

- 個人の関係性を重視した呼び方(固定的な呼称にこだわらない)

残り続けるもの:

- 冠婚葬祭での正式な使い分け

- 法律文書や公的記録での区別

- 伝統を重んじる家庭や地域での継承

文化的価値としての「伯父」「叔父」

使用頻度は減っても、「伯父」「叔父」という区別には、日本文化の特徴が表れています:

- 細やかな人間関係への配慮

- 言葉による敬意の表現

- 家族の歴史や絆の大切さ

これらは、時代が変わっても大切にしたい価値観かもしれません。

会社の先輩が、「若い世代は知らなくても、いざというときに使えるよう、基本だけは覚えておくといい」と言っていました。

完璧に使いこなせなくても、意味を理解しておくことには意味があるのですね。

世界から見た日本の家族呼称

日本の「伯父」「叔父」のような細かい区別は、世界的に見ても珍しいものです。

この繊細な言語文化は、日本人の人間関係への細やかな配慮を象徴しているとも言えます。

グローバル化が進む現代だからこそ、こうした日本語の特徴を知ることは、自国の文化を理解する上でも価値があるでしょう。

まとめ

「伯父」と「叔父」は、どちらも「おじ」と読みますが、父母との年齢関係によって使い分ける日本語の奥深い表現です。

父母より年上の兄弟が「伯父」、年下の兄弟が「叔父」となり、この区別は父方・母方を問わず適用されます。

日常会話では「おじさん」とひらがなで表記することが多いものの、結婚式や葬儀などの冠婚葬祭、正式な書類では正確な漢字の使い分けが求められます。

間違えやすいポイントとして、「父方は伯父、母方は叔父」という誤解がありますが、あくまで年齢関係で判断することを覚えておきましょう。

英語では「uncle」の一語で表現され、年齢による区別がないことからも、日本語の家族呼称の繊細さがわかります。

この使い分けは、年長者を敬う儒教的な価値観と、家族内の序列を重視する日本文化を反映したものです。

時代とともに家族の呼び方はカジュアル化していますが、「伯父」「叔父」という区別には、日本人の細やかな人間関係への配慮が込められています。

普段はあまり使わない言葉かもしれませんが、いざというときに正しく使えるよう、基本的な知識を持っておくことは、大人のマナーとして大切です。

迷ったときは、この記事を参考に、自信を持って正確な表現を選んでください。

家族との絆を大切にする気持ちは、正しい呼び方からも伝わるものです。

同様に「伯母」と「叔母」の使い分けもあり、冠婚葬祭では特に注意が必要です。