「同士」と「同志」

実際にインターネット上でも「同士 違い」「同志 違い」と検索されることが多く、使い分けに悩む声がよく見られます。

たとえば「友達同士」「学生同士」と書くのは正しいのか?

それとも「友達同志」でもいいのか?

あるいは「改革を進める同志」といった言葉に込められた意味は何なのか?

日常会話からビジネス文書、さらには歴史的な使われ方まで、場面によって最適な表現が変わります。

この記事では、「同士」と「同志」の意味の違いから具体的な例文、

誤用の注意点、さらには文化的な背景まで包括的に解説します。

ここを読めば、誰でも自然に正しい使い分けができるようになり、文章表現の精度もぐっと高まりますので最後までご覧ください。

「同士」と「同志」の違い

「同士」と「同志」は、どちらも「仲間」を意味する言葉ですが、その関係性には大きな違いがあります。

簡単に言うと、「同士」は同じ立場や状況にある人たちを指し、「同志」は同じ志や目的を持つ仲間を指します。

ここでは、この2つの言葉の違いを、意味・使い方・例文を通じて詳しく解説します。

「同士」とは?

「同士」とは、同じ立場や状況を共有する人を指す言葉です。

日常生活の中で広く使われるため、私たちにとって身近な存在と言えます。

たとえば「学生同士」「友達同士」「ライバル同士」といった表現が代表的です。

これらの例では「同じ立場にいること」が強調されており、そこに深い信念や目的は必ずしも含まれていません。

- 学生同士で試験勉強を助け合う

- 友達同士で旅行に出かける

- ライバル同士で成績を競い合う

国語辞典でも「同じ立場にある人々」と説明されています。

つまり、「同士」は身近な人間関係を指す、比較的カジュアルな表現です。

特別な志や理念を持たなくても、単に同じ状況にいるだけで「同士」と呼ぶことができます。

「同志」とは?

「同志」とは、志や目的を共にする仲間を意味する言葉です。

「同士」との違いは、表面的な立場の共有ではなく、より深い精神的なつながりがある点にあります。

たとえば「志を同じくする同志」「改革を進める同志」「苦楽を共にした同志」といった表現が挙げられます。

- 志を同じくする同志と活動する

- 改革を目指す同志が集まる

- 苦楽を共にした同志との絆

これらの例文からわかるように、「同志」は共通の目的や信念がある人々を表します。

辞書でも「志を同じくする仲間」と定義されており、「同士」とのニュアンスの違いが明確です。

また歴史的には、明治時代に設立された「同志社大学」の名前に「同志」が使われており、創設者たちの強い信念を共にする仲間という意味合いが込められています。

このように「同志」は、日常的な会話ではあまり使われませんが、理念や目的を共有する重要な場面で使われる言葉です。

「同士」と「同志」の意味の違い

「同士」と「同志」は、どちらも複数の人が何かを共有している状態を表しますが、その「共有しているもの」が異なります。

「同士」は立場や状況、「同志」は志や目的を共有します。

ここでは、それぞれの言葉の意味を詳しく見ていき、違いを明確にしていきます。

「同士」の意味

「同士」は、同じ立場・状況・カテゴリーにある人たちを指す言葉です。

辞書的には「同じ仲間・同じ種類のもの」という意味で、広く一般的に使われます。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 共通の立場や属性があれば使える:「学生同士」「親同士」「女性同士」など

- 特別な目標がなくてもOK:ただ同じグループに属しているだけで成立する

- 日常的でカジュアル:会話でも文章でも自然に使える

- 名詞と名詞をつなぐ役割:「AとBが同士である」という形でも使われる

たとえば、「友達同士で旅行に行く」という文では、友達という同じ立場の人たちが一緒にいる、という意味になります。

目的が「旅行を楽しむこと」であっても、ここで重要なのは「友達という関係性」です。

「同士」は、特別な思想や理念を必要とせず、気軽に使える便利な言葉です。

「同志」の意味

「同志」は、同じ志(こころざし)や目的、理念を持つ仲間を指す言葉です。

単なる立場の共有ではなく、「何かを成し遂げたい」という強い意志や目標を共有している関係を表します。

「同志」の特徴は以下の通りです。

- 共通の志や目的が必要:「平和を目指す同志」「起業を志す同志」など

- 強い結びつきを表す:同じ目標に向かって協力する、固い絆を感じさせる

- フォーマルで真剣なニュアンス:政治運動、社会活動、学問の分野などで使われることが多い

- 歴史的・文化的背景がある:明治時代以降、西洋思想とともに広まった言葉

たとえば、「民主主義を守る同志」という場合、ただ同じ立場にいるだけでなく、民主主義という共通の理念に向かって共に行動する仲間、という意味になります。

「同志」は、目的意識が明確で、使う場面も限られる、やや特別な言葉と言えます。

ポイント(比較表)

| 同士 | 同志 | |

|---|---|---|

| 意味 | 同じ立場・状況にある人たち | 同じ志・目的を持つ仲間 |

| 共有するもの | 立場、属性、状況 | 志、目的、理念 |

| 関係性 | カジュアル、広く一般的 | フォーマル、固い結びつき |

| 使う場面 | 日常会話、友人関係など | 政治、社会運動、学問など |

| 例 | 友達同士、学生同士 | 革命の同志、志を同じくする同志 |

| 目的意識 | なくても成立する | 必須 |

この表を見れば、「同士」と「同志」の違いが一目でわかります。立場を共有するなら「同士」、志を共有するなら「同志」と覚えておきましょう。

「同士」と「同志」の使い方の違いと例文

「同士」と「同志」の意味の違いがわかったところで、実際の使い方を例文で確認していきましょう。

正しい使い方を知ることで、日常生活や文章作成で迷わなくなります。

ここでは、それぞれの言葉を使った例文と、よくある誤用パターンを紹介します。

「同士」を使う例文

「同士」は、同じ立場や状況にある人たちを指すので、日常生活のさまざまな場面で使えます。

以下に具体的な例文を挙げます。

日常会話での例

- 友達同士で遊園地に行った

- 学生同士だから、お互いの悩みがよくわかる

- 親同士で子育ての情報を交換する

- 女性同士の会話は盛り上がりやすい

ビジネスシーンでの例

- 社員同士のコミュニケーションを大切にする

- 同期同士で飲み会を開催した

- 部署同士で協力してプロジェクトを進める

その他の使い方

- 犬同士が仲良く遊んでいる

- 国同士の関係を良好に保つ

- 意見同士がぶつかり合う

このように、「同士」は人だけでなく、動物や国、意見などにも使えます。

共通点は、「同じカテゴリーや立場にあるもの同士」という点です。

特別な目的や志がなくても、自然に使える便利な言葉です。

「同志」を使う例文

「同志」は、同じ志や目的を持つ仲間を指すため、使う場面は限られます。

政治、社会運動、学問、スポーツなど、明確な目標がある文脈で使われることが多いです。

政治・社会運動での例

- 革命を目指す同志たちと共に立ち上がった

- 平和運動の同志として、彼とは20年来の付き合いだ

- 環境保護を志す同志を募集しています

学問・教育での例

- 医学の発展に貢献する同志として尊敬している

- 研究の道を共に歩む同志に出会えた

- 同志社大学の「同志」は、キリスト教の理念を共有する仲間という意味

スポーツ・目標達成での例

- 全国制覇を目指す同志として、厳しい練習に励んだ

- 起業という夢を持つ同志と出会い、刺激を受けた

冗談めかした使い方

- ダイエット中の同志よ、一緒に頑張ろう!(親しい友人同士での軽い表現)

「同志」は真剣で固いニュアンスがありますが、親しい間柄では冗談として使うこともあります。

ただし、基本的にはフォーマルな場面で、共通の目的がある場合に使う言葉です。

例文でわかる誤用パターン

「同士」と「同志」を間違えると、文章の意味が変わってしまったり、不自然に聞こえたりします。

よくある誤用パターンを見てみましょう。

❌ 間違い例1:友達同志で遊びに行く

- 正しくは:友達同士で遊びに行く

- 理由:ただ友達という立場を共有しているだけで、特別な志や目的はないため

❌ 間違い例2:志望校合格を目指す同士

- 正しくは:志望校合格を目指す同志

- 理由:「合格」という明確な目標を共有しているため

❌ 間違い例3:社員同志の交流会

- 正しくは:社員同士の交流会

- 理由:社員という立場を共有しているだけで、特別な志はないため

❌ 間違い例4:革命の同士たち

- 正しくは:革命の同志たち

- 理由:革命という共通の目的・理念を持っているため

ポイントは、目的や志があるかどうかです。

単なる立場の共有なら「同士」、目標に向かって一緒に頑張る関係なら「同志」を選びましょう。

「同士」と「同志」の使い分けのコツ

「同士」と「同志」を正しく使い分けるには、いくつかのポイントを押さえておくと便利です。

迷ったときに判断できる基準を知っておけば、自信を持って使い分けられます。

ここでは、使い分けのコツと、よくある迷いどころを解説します。

「立場を共有するか?」「志を共有するか?」で判断

「同士」と「同志」の使い分けで最も重要なのは、何を共有しているかを考えることです。

シンプルな判断基準は次の通りです。

「同士」を使う場合

- 同じ立場、状況、属性を共有している

- 特別な目的や目標がなくても成立する関係

- 「○○という立場の人たち」と言い換えられる

例:友達同士、学生同士、親同士、女性同士

「同志」を使う場合

- 同じ志、目的、理念を共有している

- 「○○を目指す」「○○のために」という目標がある

- 「○○という目標を持つ仲間」と言い換えられる

例:革命の同志、志を同じくする同志、平和を目指す同志

判断のための質問

迷ったときは、次の質問を自分に投げかけてみましょう。

- その人たちは、特定の目標や目的に向かって行動していますか?

- はい → 「同志」

- いいえ → 「同士」

- その関係は、単に「同じグループに属している」だけですか?

- はい → 「同士」

- いいえ → 「同志」

- 「志を同じくする」という言葉に置き換えられますか?

- はい → 「同志」

- いいえ → 「同士」

この基準を使えば、ほとんどの場合で正しく使い分けられます。

よくある迷いどころ(「友達同士」「志望校の同志」など)

実際の使用場面では、どちらを使うか迷うケースがあります。

よくある迷いどころを具体例で見ていきましょう。

ケース1:「友達同士」vs「友達同志」

- 正解:友達同士

- 理由:友達という立場を共有しているだけで、特別な目標や志があるわけではないため

- 例外:「起業を目指す友達同志」のように、明確な目的がある場合は「同志」も可能だが、この場合は「起業を目指す同志」と言った方が自然

ケース2:「志望校合格を目指す○○」

- 正解:志望校合格を目指す同志

- 理由:「合格」という明確な目標を共有しているため

- 補足:ただし「同じ予備校に通う同士」なら、単に同じ場所にいるだけなので「同士」

ケース3:「会社の○○」

- 基本:会社の同士(社員同士)

- 理由:社員という立場を共有しているだけ

- 例外:「会社の成長を目指す同志」のように、明確なビジョンを共有している場合は「同志」

ケース4:「スポーツチームの○○」

- 正解:スポーツチームの同志(全国優勝を目指す同志)

- 理由:勝利や優勝という共通の目標があるため

- 補足:ただし「チームメイト同士で遊びに行く」のように、プライベートな関係なら「同士」

ケース5:「ダイエット中の○○」

- 正解:ダイエット中の同志

- 理由:痩せるという共通の目標があるため

- 補足:冗談めかして使う場合も、目標があるので「同志」の方が適切

迷ったときは、「目的や目標があるかどうか」を基準に考えると、正しい選択ができます。

一目でわかるチェックリスト

使い分けで迷ったときに使える、簡単なチェックリストを用意しました。

当てはまる項目が多い方を選びましょう。

「同士」チェックリスト

☑ 単に同じ立場や状況にいるだけ

☑ 特別な目標や目的はない

☑ 日常会話で気軽に使える表現

☑ 「○○という立場の人たち」と言い換えられる

☑ カジュアルな関係性を表したい

「同志」チェックリスト

☑ 共通の目標や志がある

☑ 「○○を目指す」「○○のために」という表現が当てはまる

☑ フォーマルで真剣な印象を与えたい

☑ 政治、社会運動、学問などの文脈

☑ 固い絆や強い結びつきを表したい

迷ったときの最終判断

どうしても迷う場合は、「同士」を選んでおけば間違いが少ないです。

「同士」の方が使用範囲が広く、カジュアルな場面でも使えるためです。

「同志」は、明確な目的がある場合にのみ使う特別な言葉と覚えておきましょう。

「同士」と「同志」の関連語との違い(仲間・有志・友人など)

「同士」と「同志」に似た言葉として、「仲間」「有志」「友人」などがあります。

これらの言葉も人と人との関係性を表しますが、それぞれ微妙にニュアンスが異なります。

ここでは、関連語との違いを整理し、使い分けのポイントを解説します。

「仲間」との違い

「仲間」は、一緒に行動したり、同じグループに属したりする人たちを指す言葉です。

「同士」や「同志」と似ていますが、もっと広い意味で使われます。

「仲間」の特徴

- 一緒に何かをする人、共に過ごす人という意味

- 目的や志の有無は問わない

- 親しみやすく、温かみのある表現

- 「味方」「仲良しグループ」といったニュアンスも含む

「同士」との違い

- 「同士」:同じ立場や状況を強調する(客観的な関係性)

- 「仲間」:一緒にいる、協力し合うという主観的な結びつきを強調

例文で比較

- 学生同士で議論する(立場が同じことを強調)

- 学生仲間で議論する(一緒に活動する親しい関係を強調)

- クラスメイト同士(客観的な立場の共有)

- クラスの仲間(主観的な親しさや協力関係)

「仲間」は、立場の共有よりも、一緒に何かをする関係性や、心のつながりを表現したいときに適しています。

「有志」との違い

「有志」は、自ら進んで参加する意志を持った人たちを指す言葉です。

「同志」と似ていますが、重要な違いがあります。

「有志」の特徴

- 自発的に参加する人という意味

- 「有志を募る」「有志で集まる」という使い方が一般的

- 強制ではなく、自らの意志で行動する点を強調

- 特定の活動やイベントへの参加者を指すことが多い

「同志」との違い

- 「同志」:共通の志や理念を持つ仲間(継続的で深い関係)

- 「有志」:自発的に参加する人(一時的な参加者も含む)

例文で比較

- 環境保護の同志として活動する(長期的に同じ志を持つ仲間)

- 清掃活動に有志で参加する(自発的に参加した人たち)

- 革命の同志(固い絆で結ばれた仲間)

- ボランティアの有志(自主的に集まった人たち)

「有志」は、その活動への参加が自発的であることを強調する言葉で、「同志」ほど深い絆や継続的な関係性を含みません。

「友人」との違い

「友人」は、親しく付き合っている人を指す言葉で、個人的な関係性を表します。

「同士」や「同志」とは、視点が異なります。

「友人」の特徴

- 個人的に親しい関係を表す

- 感情的なつながりや信頼関係を重視

- 立場や目的よりも、人間関係そのものに焦点を当てる

- フォーマルな表現(「友達」のやや改まった言い方)

「同士」「同志」との違い

- 「同士」「同志」:立場や目的という客観的な共通点に基づく関係

- 「友人」:個人的な親しさや感情的なつながりに基づく関係

例文で比較

- 学生同士で協力する(立場が同じという客観的事実)

- 学生時代の友人と協力する(個人的に親しい関係)

- 研究の同志として尊敬する(共通の目的を持つ仲間)

- 友人として尊敬する(個人的な親しさと尊敬の念)

「友人」は、立場や目的ではなく、個人的な親しさや信頼関係を表現したいときに使います。

関連語を含めたニュアンスの比較表

| 重視するポイント | 関係性 | 使う場面 | 例 | |

|---|---|---|---|---|

| 同士 | 同じ立場・状況 | 客観的な共通点 | 立場の共有を示す | 学生同士、友達同士 |

| 同志 | 同じ志・目的 | 目的志向の固い絆 | 目標達成のための協力 | 革命の同志、研究の同志 |

| 仲間 | 一緒に行動すること | 主観的な結びつき | 協力関係や親しさ | クラスの仲間、チームの仲間 |

| 有志 | 自発的な参加 | 一時的な参加者 | イベントや活動への参加 | ボランティアの有志 |

| 友人 | 個人的な親しさ | 感情的なつながり | プライベートな関係 | 学生時代の友人 |

この表を見れば、それぞれの言葉がどんな関係性を表すのか、一目で理解できます。

状況に応じて、最も適切な言葉を選びましょう。

「同士」と「同志」のよくある誤用と注意点

「同士」と「同志」は似ているため、間違えて使ってしまうことがよくあります。

特に書き言葉では、一度書いてしまうと訂正しにくいため、注意が必要です。

ここでは、よくある誤用のパターンと、正しく書き換える方法を解説します。

「✕ 志望校の同志」「✕ 友達同志」など間違いやすい例

実際によく見かける誤用例を集めました。

それぞれなぜ間違いなのか、理由とともに確認していきましょう。

誤用例1:✕ 友達同志で旅行に行く

- 間違いの理由:友達という立場を共有しているだけで、特別な志や目的はないため

- なぜ間違えやすい?:「同志」の方が漢字として重々しく見えるため、丁寧な表現だと勘違いしてしまう

- 正解:友達同士で旅行に行く

誤用例2:✕ 親同志の交流会

- 間違いの理由:親という立場を共有しているだけで、共通の志はないため

- なぜ間違えやすい?:フォーマルな場面(学校の案内など)で使うため、「同志」の方が適切に見える

- 正解:親同士の交流会

誤用例3:✕ 社員同志のコミュニケーション

- 間違いの理由:社員という立場を共有しているだけで、特定の志や目的を指していないため

- なぜ間違えやすい?:ビジネス文書で使うため、「同志」の方がフォーマルに感じる

- 正解:社員同士のコミュニケーション

誤用例4:✕ 志望校合格を目指す同士

- 間違いの理由:「合格」という明確な目標を共有しているため

- なぜ間違えやすい?:「同士」の方が一般的で使いやすいため、無意識に選んでしまう

- 正解:志望校合格を目指す同志

誤用例5:✕ 革命の同士たち

- 間違いの理由:革命という共通の志や理念を持っているため

- なぜ間違えやすい?:「同士」の方が日常的に使い慣れているため、自動的に選んでしまう

- 正解:革命の同志たち

誤用例6:✕ 女性同志の会話

- 間違いの理由:女性という属性を共有しているだけで、特別な目的はないため

- なぜ間違えやすい?:「同志」の方が響きが良く感じられる

- 正解:女性同士の会話

誤用例7:✕ ダイエット中の同士を募集

- 間違いの理由:ダイエットという明確な目標を共有しているため

- なぜ間違えやすい?:カジュアルな文脈なので「同士」を選んでしまう

- 正解:ダイエット中の同志を募集

共通する間違いのパターンは、フォーマルな場面で「同志」を使いたくなる、または日常的な場面で「同士」を使いたくなる、という心理です。

大切なのは、場面の格式ではなく、志や目的があるかどうかで判断することです。

正しく書き換えるならこうなる

誤用を見つけたら、次のステップで正しく書き換えましょう。

具体的な書き換え例とともに、考え方を解説します。

書き換えステップ1:共有しているものを確認する

- 立場・状況を共有している → 「同士」

- 志・目的を共有している → 「同志」

書き換えステップ2:文脈から目的の有無を判断する

- 「~を目指す」「~のために」という表現がある → 「同志」

- そのような表現がない → 「同士」

具体的な書き換え例

| 誤用 | 正しい表現 | 書き換えのポイント |

|---|---|---|

| ✕ 友達同志で遊ぶ | ○ 友達同士で遊ぶ | 立場の共有のみ、目的なし |

| ✕ 起業を目指す同士 | ○ 起業を目指す同志 | 「起業」という明確な目標あり |

| ✕ 学生同志の討論会 | ○ 学生同士の討論会 | 学生という立場の共有のみ |

| ✕ 環境保護の同士 | ○ 環境保護の同志 | 環境保護という共通の志あり |

| ✕ 犬同志が遊ぶ | ○ 犬同士が遊ぶ | 犬という種類の共有のみ |

| ✕ 平和を願う同士 | ○ 平和を願う同志 | 平和という共通の理念あり |

書き換え時の注意点

- 文脈全体を見る:一つの単語だけでなく、文全体の意味を確認する

- 目的を表す言葉を探す:「目指す」「願う」「志す」などの言葉があれば「同志」

- 迷ったら「同士」:どうしても判断できない場合は「同士」を選ぶと安全

- 声に出して読む:不自然に聞こえないか確認する

実践練習:次の文はどちらが正しい?

- 例1:クラスメイト(同士/同志)で文化祭の準備をする → 答え:同士

- 例2:優勝を目指す(同士/同志)として練習に励む → 答え:同志

- 例3:母親(同士/同志)で情報交換する → 答え:同士

- 例4:社会を変える(同士/同志)を募る → 答え:同志

このように、一つひとつ丁寧に確認することで、正しい使い分けができるようになります。

「同士」と「同志」の歴史的背景と文化的な使われ方

「同士」と「同志」は、どちらも古くから日本語に存在する言葉ですが、特に「同志」は歴史的・文化的な背景を持っています。

言葉の由来や変遷を知ることで、より深く理解できます。

ここでは、「同志」を中心に、歴史的背景と現代での使われ方を解説します。

「同志社大学」に見る「同志」の由来

「同志」という言葉を考えるとき、避けて通れないのが「同志社大学」です。

この大学名には、「同志」という言葉の本来の意味が込められています。

同志社大学の成り立ち

同志社大学は、1875年(明治8年)に新島襄(にいじまじょう)によって創立されました。

当時の名称は「同志社英学校」で、キリスト教主義に基づく教育を目指していました。

「同志社」という名前の意味

- 「同志」:同じ志を持つ人々

- 「社」:集まり、団体

- つまり「同志社」=「同じ志を持つ人々の集まり」という意味

新島襄は、キリスト教の理念と西洋の自由教育を日本に広めるという志を持ち、その志を共にする仲間たちと共に学校を設立しました。

ここでの「同志」は、単なる友人や仲間ではなく、共通の理念と目的を持って行動する仲間という、本来の意味で使われています。

現代への影響

同志社大学の「同志」は、明治時代の志高い知識人たちが使った言葉として、今も尊重されています。

この歴史的背景があるからこそ、「同志」という言葉には、高い理想や固い絆というイメージが付いているのです。

明治以降の日本語における「同志」の変遷

「同志」という言葉は、明治時代以降、西洋思想の導入とともに広まりました。

その変遷を見ていきましょう。

明治時代(1868年~1912年)

- 西洋の「comrade(コムラード)」や「ally(アライ)」の訳語として「同志」が使われるようになった

- 政治運動、社会運動、学問の分野で、共通の理念を持つ仲間を指す言葉として定着

- 自由民権運動や啓蒙思想の広がりとともに、「志を同じくする仲間」という意味で使われた

大正時代~昭和初期(1912年~1945年)

- 社会主義運動、労働運動などで「同志」が頻繁に使われるようになった

- 政治的な文脈での使用が増え、「革命の同志」「労働者の同志」といった表現が一般的に

- 戦時中は、国家のために戦う仲間という意味でも使われた

戦後(1945年以降)

- 政治色が強い言葉として敬遠される傾向も見られた

- 一方で、スポーツや学問、ビジネスなど、幅広い分野で「共通の目標を持つ仲間」という意味で使われるようになった

- 「同士」の方が日常的に使いやすいため、「同志」の使用頻度は減少傾向に

現代における位置づけ

現代では、「同志」は特別な目的や理念を持つ場合に限定して使われる、やや格式高い言葉として認識されています。

現代日本語におけるニュアンスの変化

時代とともに、「同志」の持つニュアンスは変化してきました。

現代ではどのように使われているのでしょうか。

現代での「同志」のニュアンス

- 真面目で固い印象

- 現代では、「同志」という言葉を使うと、かなり真剣で固い印象を与える

- 日常会話では少し大げさに聞こえることもある

- 特定の分野での使用

- 政治、学問、スポーツなど、明確な目標がある分野で使われることが多い

- ビジネスシーンでは、「同士」の方が一般的

- 冗談めかした使い方

- 親しい友人同士で、「ダイエットの同志よ!」のように冗談めかして使うこともある

- この場合も、共通の目標があることが前提

- 歴史的・文化的な重み

- 明治時代からの歴史的背景があるため、言葉自体に重みがある

- 安易に使うと不自然に聞こえることもある

「同士」との使い分けの変化

現代では、「同士」の方が圧倒的に使用頻度が高くなっています。理由は以下の通りです。

- 気軽さ:「同士」の方がカジュアルで使いやすい

- 汎用性:立場の共有だけで使えるため、幅広い場面で使える

- 自然さ:日常会話でも違和感がない

一方、「同志」は、本当に志や目的を共有する特別な関係を表現したいときに、あえて選ぶ言葉になっています。

SNSやネット文化での変化

最近では、SNSやネット上で「同志」を軽い意味で使うケースも増えています。

- 例:「推し活の同志募集!」「アニメ好きの同志集まれ!」

- この場合、共通の趣味という「志」があるため、完全に間違いではありませんが、やや冗談めかしたニュアンスが含まれています

このように、「同志」は時代とともに、その使われ方やニュアンスが変化してきた言葉なのです。

「同士」と「同志」を図解で解説!

文章だけでは理解しにくい場合、図やフローチャートを使うと、より直感的に使い分けを理解できます。

ここでは、視覚的に「同士」と「同志」の違いを把握できるよう、判断フローと対比イラストを紹介します。

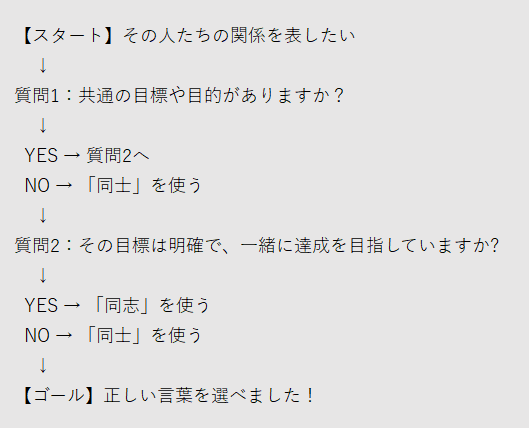

フローチャートで判断

迷ったときに使える、簡単な判断フローチャートです。

以下の質問に答えていくことで、どちらを使うべきか分かります。

フローチャートの使い方の具体例

例1:友達で遊園地に行く

- 質問1:共通の目標や目的がありますか? → NO(遊ぶだけ)

- 結果:友達同士

例2:志望校合格を目指す仲間

- 質問1:共通の目標や目的がありますか? → YES(合格という目標)

- 質問2:その目標は明確で、一緒に達成を目指していますか? → YES

- 結果:同志

例3:同じクラスの生徒たち

- 質問1:共通の目標や目的がありますか? → NO(ただ同じクラスにいるだけ)

- 結果:クラスメイト同士

例4:環境保護活動をする仲間

- 質問1:共通の目標や目的がありますか? → YES(環境保護)

- 質問2:その目標は明確で、一緒に達成を目指していますか? → YES

- 結果:環境保護の同志

このフローチャートを頭に入れておけば、迷ったときでもすぐに正しい判断ができます。

例文を使った対比イラスト

言葉だけでなく、具体的な場面をイメージすることで、より理解が深まります。

以下、対比形式で「同士」と「同志」の使い分けを見ていきましょう。

対比例1:友達関係

【同士を使う場面】

- 場面:カフェでおしゃべり

- セリフ:「友達同士で集まって、楽しい時間を過ごした」

- ポイント:特別な目的はなく、友達という立場を共有しているだけ

- イメージ:カジュアルで気軽な雰囲気

【同志を使う場面】

- 場面:起業準備の打ち合わせ

- セリフ:「起業を目指す同志として、夢を語り合った」

- ポイント:起業という明確な目標を共有している

- イメージ:真剣で目的意識が高い雰囲気

対比例2:学校関係

【同士を使う場面】

- 場面:学校の廊下

- セリフ:「同じクラスの生徒同士で話し合う」

- ポイント:クラスメイトという立場の共有のみ

- イメージ:日常的で普通の関係

【同志を使う場面】

- 場面:図書館で勉強

- セリフ:「難関大学合格を目指す同志として、励まし合った」

- ポイント:合格という共通の目標がある

- イメージ:互いに高め合う関係

対比例3:スポーツ

【同士を使う場面】

- 場面:体育の授業

- セリフ:「チームメイト同士で準備運動をする」

- ポイント:同じチームという立場の共有(練習の一環)

- イメージ:日常的な活動

【同志を使う場面】

- 場面:全国大会の前

- セリフ:「全国制覇を目指す同志として、最後の練習に臨んだ」

- ポイント:優勝という明確な目標を共有

- イメージ:固い決意と結束力

対比例4:ビジネス

【同士を使う場面】

- 場面:社員食堂

- セリフ:「社員同士でランチを楽しむ」

- ポイント:社員という立場の共有のみ

- イメージ:リラックスした日常

【同志を使う場面】

- 場面:プロジェクト会議

- セリフ:「新規事業を成功させる同志として、戦略を練った」

- ポイント:事業成功という共通の目標がある

- イメージ:プロフェッショナルな協力関係

イラストから読み取れるポイント

これらの対比から、次のようなポイントが見えてきます。

| 視点 | 同士 | 同志 |

|---|---|---|

| 表情・雰囲気 | リラックス、カジュアル | 真剣、集中 |

| 会話内容 | 日常的な話題 | 目標達成に関する話題 |

| 関係性 | 横並びの関係 | 共に戦う仲間 |

| 時間軸 | その場限り〜継続的 | 目標達成まで継続 |

| 結びつき | ゆるやか | 固い |

視覚的に場面をイメージすることで、「同士」と「同志」の違いがより明確になります。

実際に使うときは、このような場面を思い浮かべてみましょう。

「同士」と「同志」に関するよくある質問

「同士」と「同志」について、実際によく寄せられる質問をまとめました。

具体的な疑問に答える形で、より実践的な使い分けのポイントを解説します。

ここでは、ビジネスメール、大学名、英語表現など、さまざまな角度からの質問に答えます。

「同士」と「同志」はビジネスメールでどちらを使う?

質問:ビジネスメールや社内文書で「同士」と「同志」を使う場合、どちらが適切ですか?

答え:基本的には「同士」を使うのが安全です。

ビジネスシーンでは、状況に応じて使い分けが必要です。

以下のポイントを参考にしてください。

「同士」を使う場合(一般的)

- 社員という立場を示すとき:「社員同士のコミュニケーション」

- 部署間の関係を示すとき:「部署同士で連携する」

- チームメンバーの関係:「メンバー同士で情報共有する」

- 取引先との関係:「企業同士の協力関係」

これらは、立場や属性を共有しているだけで、特別な志や目的を強調する必要がない場面です。

「同志」を使う場合(限定的)

- 明確なプロジェクト目標がある場合:「新規事業を成功させる同志として」

- 企業理念を共有する場合:「当社のビジョンを実現する同志」

- 社会的使命を帯びた活動:「業界改革を目指す同志」

ただし、ビジネスメールで「同志」を使うと、やや大げさに聞こえることもあります。相手との関係性や文脈をよく考えて使いましょう。

実際の例文

○「社員同士の親睦を深める懇親会を開催します」

△「会社の発展を目指す同志として、尽力いたします」(使えるが、やや重い)

○「プロジェクトメンバー同士で進捗を確認しました」

迷ったときは、「同士」を選んでおけば、ビジネスシーンでも自然で適切な表現になります。

同志社大学の"同志"はどういう意味?

質問:同志社大学の「同志」は、なぜ「同士」ではなく「同志」なのですか?

答え:創立者の新島襄が、共通の理念を持つ仲間という意味で「同志」を選んだからです。

同志社大学の「同志」には、深い歴史的背景があります。

同志社大学の「同志」の意味

- 「同志」=同じ志を持つ人々

- 「社」=集まり、団体

- つまり「同志社」=「同じ志を持つ人々の集まり」

なぜ「同志」なのか

1875年(明治8年)、新島襄がキリスト教主義に基づく教育機関として同志社英学校を創立しました。

新島襄は、以下のような志を持っていました。

- キリスト教の理念を広める

- 西洋の自由教育を日本に導入する

- 良心を持った人材を育てる

これらの志を共にする仲間たちと創った学校だからこそ、「同志社」という名前がつけられました。

「同士社」ではダメだった理由

もし「同士社」だったら、「同じ立場の人々の集まり」という意味になり、単なる学校や組織を指すだけになってしまいます。

新島襄が表現したかったのは、共通の理念と目的を持って集まった人々という、より深い意味だったのです。

現代への影響

同志社大学の「同志」は、明治時代の理想主義を象徴する言葉として、今も大切にされています。

この歴史があるからこそ、「同志」という言葉には、高い志と固い絆というイメージが残っているのです。

「友達同士」と「友達同志」はどちらが正しい?

質問:「友達同士」と「友達同志」、どちらが正しいですか?よく混乱します。

答え:基本的には「友達同士」が正しいです。

この質問は非常に多く寄せられるものです。

詳しく解説します。

「友達同士」が正しい理由

- 友達という立場・関係性を共有しているだけ

- 特別な目標や志があるわけではない

- 日常的に一緒に過ごす関係を表現している

使用例

○「友達同士で映画を見に行く」

○「友達同士だから、本音で話せる」

○「友達同士の会話」

「友達同志」が間違いの理由

友達関係には、通常、特定の志や目的はありません。

ただ親しく付き合っているだけなので、「同志」を使うのは不自然です。

例外的に「同志」を使える場合

ただし、友達の中でも、明確な目標を共有している場合は「同志」を使えます。

○「起業を目指す友人同志」→ ただし「起業を目指す同志」の方が自然

○「ダイエットという目標を持つ友達同志」→ ただし「ダイエット仲間」の方が自然

このように、友達という関係に加えて目標がある場合でも、「同志」だけを使った方がすっきりします。

覚え方のコツ

「友達」という言葉自体が、すでに関係性を表しているため、「同士」で十分です。

わざわざ「同志」を使う必要はありません。

英語ではどう表現する?

質問:「同士」と「同志」は、英語ではどのように表現しますか?

答え:文脈によって異なる英単語を使い分けます。

日本語の「同士」と「同志」に完全に対応する英単語はありませんが、近い表現をいくつか紹介します。

「同士」の英語表現

- each other / one another

- 意味:お互いに

- 例:Friends help each other.(友達同士で助け合う)

- among/between + 複数形

- 意味:〜の間で

- 例:Communication among employees(社員同士のコミュニケーション)

- fellow + 名詞

- 意味:仲間の〜

- 例:fellow students(学生同士)

「同志」の英語表現

- comrade

- 意味:同志、仲間(政治的・軍事的な文脈で使われることが多い)

- 例:comrades in the revolution(革命の同志)

- ally

- 意味:同盟者、協力者

- 例:allies in the fight for justice(正義のための同志)

- like-minded people

- 意味:志を同じくする人々

- 例:like-minded people who share the same goal(同じ目標を持つ同志)

- companion

- 意味:仲間、同行者(共に行動する人)

- 例:companions on the journey(旅の同志)

使い分けの例

| 日本語 | 英語 |

|---|---|

| 友達同士で遊ぶ | Friends hang out together |

| 学生同士で議論する | Students discuss with each other |

| 革命の同志 | Comrades in the revolution |

| 志を同じくする同志 | Like-minded allies |

| 研究の同志 | Research companions |

注意点

英語では、日本語ほど「同士」と「同志」の区別が明確ではありません。文脈や使う単語の選択で、その関係性のニュアンスを表現します。

まとめ|「同士」と「同志」を正しく使い分けよう

これまで解説してきた内容を整理し、「同士」と「同志」の違いを一目で理解できる形にまとめます。

両者は同音異義語で混同しやすいですが、意味やニュアンスの違いを知っておくことで文章表現が格段に正確になります。

ここでは、学んだポイントを最終確認します。

要点整理

まず、「同士」と「同志」の違いをシンプルにまとめると次の通りです。

- 同士:同じ立場や状況を共有する人(例:学生同士・友達同士)

- 同志:志や信念、目的を共にする仲間(例:改革を進める同志・志を同じくする同志)

このように、「同士」はカジュアルで日常的な言葉、「同志」は重みがあり理念的な言葉です。

文章の中での誤用を防ぐには、このシンプルな線引きを常に意識することが大切です。

間違えるポイント

誤用が多いのは「友達同志」「兄弟同志」「志望校の同志」といった表現です。

本来は「同士」を使うべき場面で「同志」を使ってしまうのが典型的な誤りです。

誤用を防ぐためには「立場=同士、志=同志」と頭の中で瞬時に変換できるようにすると効果的です。

特にビジネス文書や試験の答案で間違えると印象に響くため、正しい使い分けを習慣づけておきましょう。

最後に|実生活での活かし方

「同士」と「同志」の違いを理解することは、単に言葉の知識を増やすだけでなく、文章表現の精度を高めることにもつながります。

日常会話では「同士」を中心に、特別な志や理念を強調したいときに「同志」を使うと表現の幅が広がります。

また、歴史や文化の中で「同志」がどのように使われてきたかを知ることで、日本語の奥深さも実感できるでしょう。

この記事を通じて学んだ知識を日常生活やビジネスの場面で活用すれば、相手に誤解なく自分の思いを伝えられるはずです。